Um Ratinho Encrenqueiro, A Mexicana, O Chamado, os três primeiros da série Piratas do Caribe, O Sol de Cada Manhã, Rango e O Cavaleiro Solitário. Além de serem, no mínimo, competentes filmes de gênero, essas nove produções também têm em comum o homem detrás das câmeras, o versátil diretor Gore Verbinski, cuja habilidade de dançar segundo a música revela um estudante aplicado das regras do gênero ou subgênero que visita e um cinéfilo apaixonado pela história da arte, eis porque se prontifica a reviver a nostalgia de aventuras bucaneiras, faroestes clássicos ou revisionistas e neste A Cura o thriller paranóico, similar até certo grau a A Ilha do Medo ou aos clássicos Sob o Domínio do Mal e Vampiros de Almas, combinado com o terror psicológico provocado por pesadelos enigmáticos, cenas perturbadoras e até cientistas malucos. É, sem medo de errar, seu filme mais ambicioso. Talvez ambicioso demais.

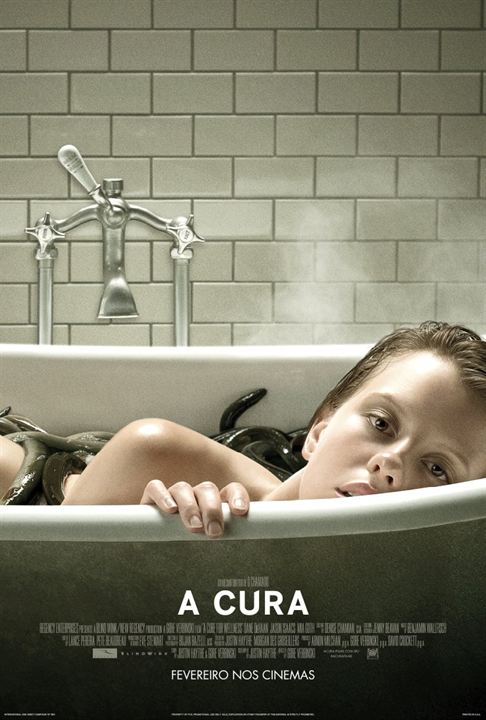

Na trama, após ter suas falcatruas descobertas pelo conselho gestor de uma corporação multimilionária, o jovem Lockhart (DeHaan), como penitência, é enviado a uma misteriosa clínica de bem-estar nos Alpes Suíços para resgatar o CEO Pembroke (Groener), cuja assinatura é indispensável para concluir um processo de fusão empresarial e, não menos importante, para ser responsabilizado por fraudes fiscais e, com isto, livrar a cara dos demais sócios. Mas o que deveria ser um bate e volta sem complicações esbarra na recusa de Pembroke e no acidente de carro sofrido por Lockhart, obrigando-a a ser internado com uma fratura na perna sob os cuidados do Dr. Volmer (Isaacs). À medida que os dias passam e o histórico trágico do local começa a ser desvendado, baseado em informações dos habitantes e pacientes, descobertas feitas por conta e risco e a presença da misteriosa Hannah (Goth), Lockhart descobre que os métodos aparentemente inofensivos de Volmer não são o que parecem ser.

Atmosférica ao extremo, a narrativa de Verbinski mergulha-nos, às vezes de forma literal, na paranoia gradativa do protagonista enquanto este percorre, retardado pelo uso de muletas e a esmo, os corredores extensos e monótonos da clínica labiríntica, com o intuito de brincar, intencionalmente, com a sanidade de quem ousa desbravá-los, para encontrar-se (ou crer nisto) em compartimentos espaçosos onde são praticados os procedimentos de bem-estar relacionados a água misteriosa do reservatório local. Esse incômodo provocado é exponencialmente ampliado por causa da fotografia de Bojan Bazelli, que cobre a narrativa com os tons esverdeados instintivamente associados à doença e ao mal-estar, e emprega planos abertos que provocam desconforto justamente por serem simétricos, corretos e equilibrados demais, igual ao que acontece com a fachada pública do Dr. Volmer que, por ser tão amistoso e atencioso, acaba instaurando a suspeita imediata do espectador.

A propósito, A Cura é tanto um primor em atmosfera quando é em simbolismo, e isto desde o princípio quando o quadro é dividido ao meio pela passagem de um trem cuja superfície espelhada reflete, na metade esquerda, a mesma paisagem vista na da direita. Uma composição que será repetida em outras ocasiões (ex: o reflexo de Hannah no espelho d’água) e guarda estreita relação com os planos simétricos, no que me faz pensar imediatamente no conceito de palíndromos: construções numéricas, linguísticas ou imagéticas indiferentes quando lidas ou vistas da esquerda para direita ou vice-versa. Nem preciso reforçar o óbvio: Hannah, o centro da trama, é um palíndromo, forçando-me a interpretar a narrativa como se início e fim, passado e presente, fossem meros reflexos uns dos outros, ou que os desejos e erros humanos vistos ao longo da história da humanidade permanecessem inalterados e fadados a serem repetidos. Assim, é intrigante que Verbinski refaça a sequência do atropelamento, embora com vítimas distintas, em dois polos da trama. E se o assunto é simbologia, o que afirmar a respeito das enguias do aquífero, que devoram o corpo de dentro para fora, roubam dele sua essência e alienam o hospedeiro no ínterim, senão que são representações emblemáticas dos efeitos do capitalismo, ao qual Lockhart serve.

Mas nem sempre a imaginação do espectador e sua capacidade de interpretar a trama e o mundo são suficientes para suprimir o trabalho do roteiro, e é decepcionante como questões básicas são deixadas sem resposta: qual a causa do comportamento dos pacientes durante o jantar quando parecem estar sob efeito de um transe ou controle mental? E, apesar de não ser difícil concluir qual mal da existência o Dr. Volmer pretende curar, a relação que isto guarda com sua busca hitlerista por pureza permanece um mistério. Além disto, o roteiro de Justin Haythe não está livre de diálogos embaraçosos, como aquele em que o Dr. Volmer busca convencer Lockhart do procedimento com chavões do tipo “A vida neste planeta veio da água” e “Passamos 9 meses submersos”, nem de soluções convenientes, e a tirada da cartola do prontuário médico ou até de Pembroke é decepcionante por causa do comodismo do roteirista que não procurou saída melhor. E fico me perguntando, por que, depois de tudo, deixariam, no quarto de Lockhart, livros e quebra-cabeças que poderiam ajudá-lo a desvendar o mistério que tanto o atormenta?

Lockhart, vivido com toques de DiCaprianismo por Dane DeHaan, é o tipo de personagem incapaz de provocar identificação ou despertar simpatia por ser quem é. Contudo, isto é compensado pela subjetividade da trama que nos torna reféns de seu ponto de vista e do subterfúgio de fantasiar respostas através de alucinações, além do fato de ele ser o único ao nosso lado na busca da verdade. E enquanto a palidez e morbidez de Mia Goth chamam a atenção de pronto e acabam ofuscando seu bom trabalho, a sisudez e imponência de Jason Isaacs ajudam-o a compor um daqueles vilões obstinados e brilhantes que admiramos com a mesma intensidade com que odiamos.

Responsável por reviver meu pavor da broca do dentista e oferecendo ideias e metáforas interessantes mesmo quando subdesenvolvidas, Gore Verbinski pode até demonstrar certa arrogância e nem sempre está à altura de executar o que pretendia, mas sempre vou preferir diretores ousados, que se arriscam e desafiam o espectador do que aqueles responsáveis por produções ordinárias, satisfeitas com a própria mediocridade. E este é um adjetivo que ninguém em sã consciência poderá atribuir à A Cura.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.

1 comentário em “Crítica | A Cura”

É bom no seu total .