Em determinado momento de Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, este afirma ao executivo fictício interpretado por Mike Myers que “fórmulas são uma perda de tempo total”. É um ensinamento que deveria servir de algo além de um chavão para o roteirista Anthony McCarten (de O Destino de Uma Nação e A Teoria de Tudo), que, a respeito deste músico ímpar, transgressor, polêmico e revolucionário, escreveu o mais convencional texto que há, aquele que procura aparar as arestas do biografado e condensar uma miríade de acontecimentos pessoais e profissionais havidos em aproximadamente 15 anos em 100 e tantas páginas (o equivalente a 135 minutos de duração).

A mesma lição deveria ter sido repassada para o diretor Bryan Singer (Os Suspeitos e X-Men), ao menos antes de ser demitido da produção como consequência dos reiterados atrasos e desaparecimentos do set de filmagens e das brigas frequentes com Rami Malek. Em seu lugar, Dexter Fletcher (do ainda inédito Rocketman, a biografia de Elton John). Deve ser um dos motivos por que a narrativa é uma colcha de retalhos. Entretanto, não a bagunça criativa da mistura de inspirações, gêneros e estilos que o Queen transformava em obras-primas, e sim algo tão apressado que é incapaz de retratar a pessoa Farrokh Bulsara (seu nome de nascimento), assim como o cantor e celebridade Freddie Mercury.

A trama tem início em 1970, depois de mais um desentendimento de Freddie com o pai (que obedece funções óbvias na narrativa) e sua escalação para substituir o vocalista da até então denominada Smile. É desse modo sem freios que também conhece Mary Austin (Boynton) ou que a banda investe no experimental como forma de ousar e se diferenciar da produção do mercado. Com uma explicação sobre compor para excluídos e desajustados, o Queen de Freddie Mercury (cuja explicação do sobrenome artístico é igualmente subtraída) descola um agente, grava ao vivo na BBC, viaja em turnê nos Estados Unidos e rapidamente alcança a fama retratada na montagem que enumera os países para onde viajaram. Tudo isto em cerca de 30 minutos, que além de darem a impressão de que o sucesso foi repentino (não foi!), mal permitem estabelecer a personalidade dos integrantes da banda, senão a excentricidade dos figurinos de Freddie.

Beira a inconsequência que todos os obstáculos por que qualquer banda atravessaria são retratados com desdém e facilidade pela narrativa, e basta recordar a gravação de Bohemian Rhapsody para ter o melhor exemplo disto: a cena menciona, como dificuldades, o término da mídia física e o atraso de três semanas, e enfatiza a insistência de Freddie em extrair de seus companheiros aquilo que idealiza. Porém nada disto tem efeito dramático, e, em menos de três minutos, a banda produz um hino que exigiu bem mais de todos os envolvidos. E não seria absurdo imaginar que alguém produzisse um filme somente interessado em contar a história por detrás desta canção, a dinâmica entre os músicos e os acontecimentos havidos dentro do estúdio de gravação (aliás, desconfio que teria maior chance de ser bem sucedido artisticamente do que esta biografia).

A afobação em pôr a narrativa em movimento em direção a seus instantes mais catárticos é tamanha que, após Freddie viajar em turnê, despedindo-se da agora noiva Mary, a cena a seguir traz a garota afirmando “alguma coisa já está errada há algum tempo”. Até sabemos do que se trata (sua homossexualidade), porém a trama salta o abismo dramático sem o menor interesse em construir uma ponte para que o espectador atravesse ao seu lado. Igualmente, quando comentam a Freddie que este precisa desacelerar (em menção às festas e drogas), o diálogo parece jogado na trama, pois até então não o havíamos visto em situação parecida para inferir o vício (novamente, até podemos fazê-lo por vias implícitas e conhecimento prévio do artista, mas não por méritos narrativos). A propósito, Bryan Singer (ou Dexter Fletcher) dirigiu uma biografia acanhada em expor o cantor pelo que era, aparando as arestas polêmicas por que era conhecido, em troca de uma versão mais palatável ao grande público.

Isso sem contar os clichês abundantes, como a tosse com sangue (signo cujo significado todos já conhecem, não?), a insistência nos planos em que Freddie discursa e a câmera pausa, em close, sobre o rosto dos membros integrantes da banda que o escutam atentamente, e a liberdade criativa que só comprova a fragilidade do roteiro, com o aparecimento de personagens fictícios e maniqueístas e situações inexistentes com o propósito de obter uma satisfação imediata (a maioria envolvendo o concerto do Live Aid, que é o momento mais catártico da narrativa).

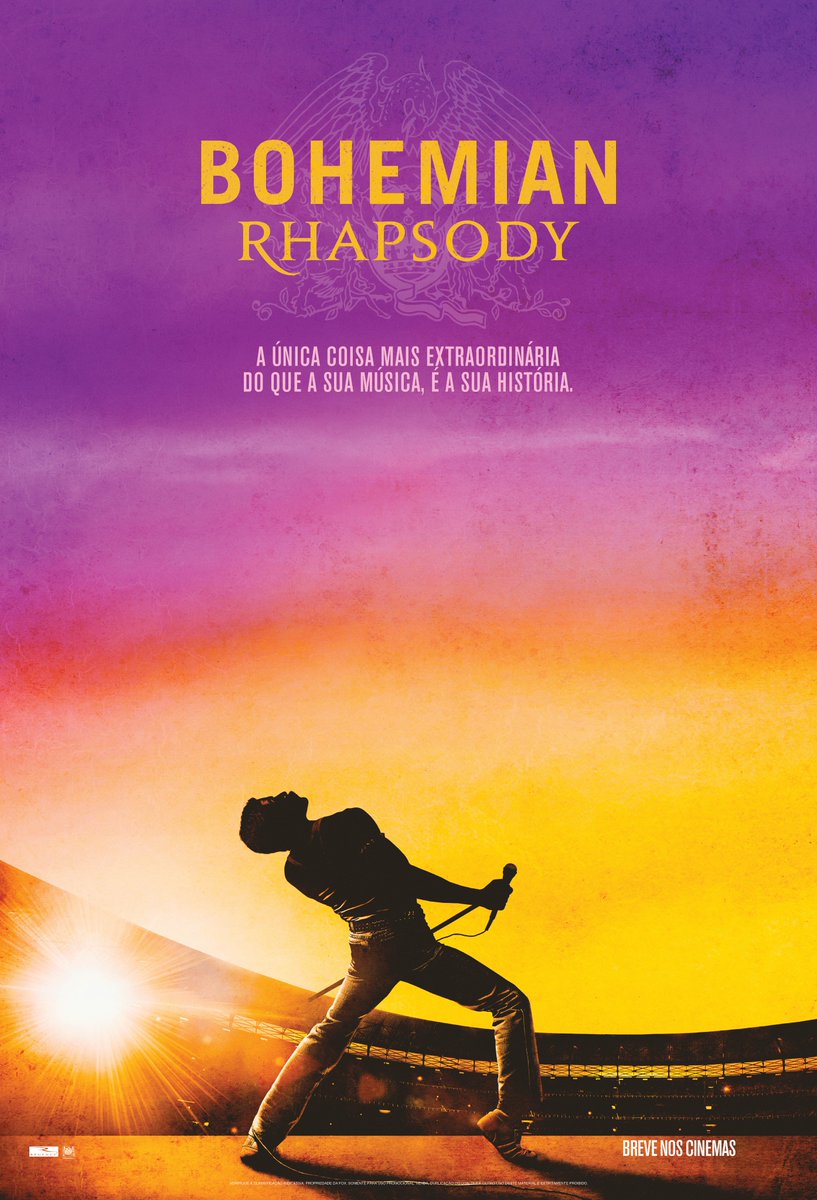

A sorte da narrativa é poder contar com Rami Malek, doado inteiramente ao personagem, a ponto de sua movimentação em cena mimetizar perfeitamente a de Freddie Mercury. A engenhosa e empolgante sequência final, criada através de um misto de green screen e trabalho de cenografia também ajuda, juntamente com a trilha musical recheada com as melhores composições do Queen, em enviar o espectador para fora do cinema com a impressão (falsa) de que a biografia é melhor do que imaginava, quando na verdade, é apenas careta e trivial.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.