Por Thiago Beranger

Pode até parecer estranho o que eu vou dizer, mas pra mim, “Shiva Baby” funciona como um filme de terror. Acho que faz sentido a ideia de que o terror é um gênero que não necessariamente precisa provocar medo no espectador, mas sim tratar sobre o medo usando determinados códigos. Claramente o filme trata de um medo geracional: a insegurança de não ser aceito, de não se encaixar em determinadas expectativas familiares, de não alcançar o “sucesso” que a sociedade nos impõe. Esse medo pode até não aterrorizar a quem assiste, mas o filme manipula muito bem os elementos narrativos pra provocar ansiedade, de forma que fica quase impossível não imergir nos sentimentos da protagonista.

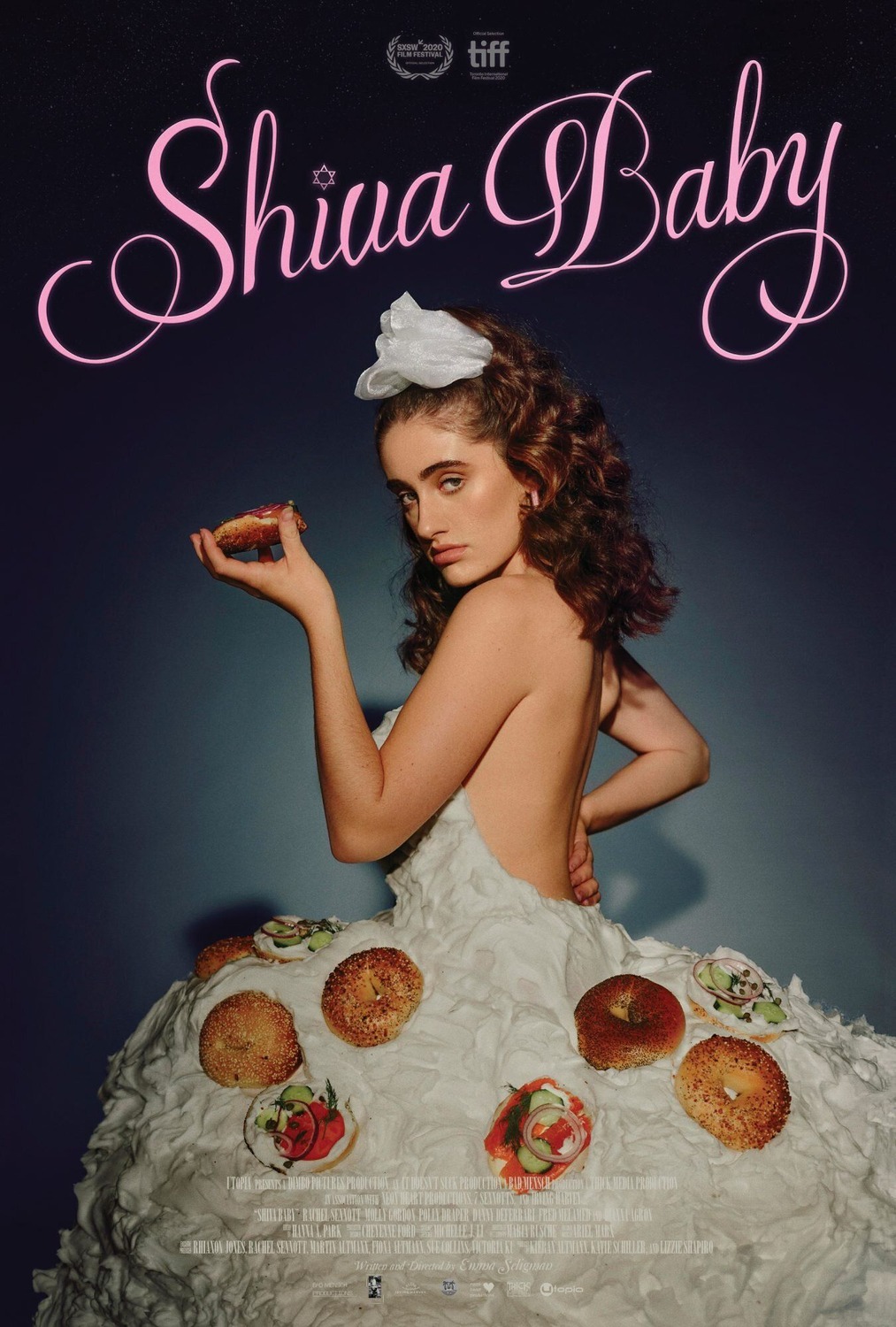

O desconforto é bastante potencializado pelo contexto no qual o filme está inserido. Um velório judaico (ou shivá), portanto um ritual repleto de rigores formais por si só estressantes. Pensando ainda nesse aspecto religioso/social, os judeus tradicionalmente formam comunidades bastante fechadas em si mesmas, onde todos se conhecem, participam das vidas uns dos outros e pressionam inclusive por casamentos endogâmicos. Junte todo esse peso cultural a aquelas velhas perguntas inconvenientes feitas por tios e tias mais velhas, acrescente pais controladores que não tem muito filtro, com uma pitada da sua ex-namorada e do seu atual “sugar daddy” (que você descobre que é casado) no mesmo ambiente e voilà, temos uma perfeita panela de pressão para Danielle (Rachel Sennott), a personagem principal da trama.

O constrangimento causado por essa situação complexa se transforma em um humor tragicômico, que acrescenta à narrativa uma camada interessante quando sobreposto aos elementos de terror. Estes se manifestam formalmente através de escolhas que podem ser consideradas um tanto quanto óbvias: a instabilidade da câmera, que parece o tempo todo estar nas mãos, a dissonância da música, que se intensifica em momentos chave pra gerar incômodo, a mixagem de som, que trabalha com barulhos como o choro de uma criança em um volume desproporcional, a profundidade de campo extremamente reduzida, que evidencia o desconforto claustrofóbico da protagonista em estar ali, a montagem, que acelera o ritmo com muitos cortes… Todos esses são recursos bastante elementares, todos presentes na cartilha de um cinema que quer incomodar e que se repetem ao longo de todo o filme. Isso pode até ser interpretado como algo simplista, mas dentro da proposta faz total sentido.

Acontece que a diretora Emma Seligman passa o filme inteiro com o dedo em uma ferida, que se manifesta inclusive literalmente no machucado provocado por um parafuso, que perfura a perna da protagonista e é enfatizado em vários momentos como uma marca física de todo esse incômodo. Não há alívio, não há praticamente tempo pra respirar. O desconforto e o sufocamento perduram por toda a curta duração do filme, fazendo com que os apenas 77 minutos que ele possui pareçam uma eternidade. Um bom exemplo de como isso funciona é a figura do celular de Danielle, que passa boa parte do tempo perdido. Basta um plano detalhe para que ele nos assombre por meio filme, ainda que a própria protagonista não perceba.

Para que esse uso recorrente de códigos não se torne algo repetitivo, a diretora sabe dosar bem a intensidade, de forma que restem ainda maneiras de fazer acontecer um clímax extremamente desconfortável. Tudo ganha um ar monstruoso, as pessoas se deformam, o som se torna insuportavelmente irritante. Ao final desse momento, inclusive, há uma breve quebra do aspecto subjetivo que predomina ao longo de todo filme, fazendo com que haja um contraste ilustrativo entre o estado psicológico da protagonista e a realidade objetiva. Elementar ou não, isso funciona muito bem.

“Shiva Baby” é um filme muito simples, que reitera o tempo todo a sua premissa sem buscar tantas variações narrativas, mas é justamente aí que mora sua força. Na capacidade de criar uma experiência imersiva de ansiedade através da repetição, combinando forma e conteúdo para provocar desconforto de tal maneira que não dá pra ficar indiferente.

Publicitário que escreve sobre cinema desde 2020. Colabora como crítico no site Cinema com Crítica.