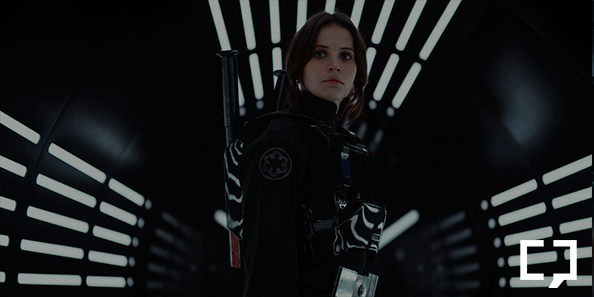

Baz Luhrmann apresenta a biografia de Elvis, que recebeu 12 minutos de aplausos em pé!

Elvis (2022), de Baz Luhrmann

Elvis Presley já foi objeto de inúmeros filmes e documentários biográficos, para os cinemas ou para a televisão, a ponto de levantar a questão: até quando a mesma história do rei do rock ‘n roll é relevante? Ou, quando teremos a versão definitiva – um termo comum nestes momentos – sobre a vida e obra do cantor de Memphis? Considerada esta versão de Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, Romeu + Julieta, O Grande Gatsby), ainda escolho o documentário de 2018 Elvis Presley: The Searcher, mas reconheço os méritos artísticos que tornam a fanfarra melodramática num exemplo de Cinema com C maiúsculo.

Uma pena que com personagens com P minúsculo. Com roteiro escrito por Baz, Sam Bromell e Craig Pearce, Elvis adota a forma de Amadeus, em que a biografia é contada pelos olhos de um homem controverso relacionado ao biografado. No caso, o Colonel Tom Parker (Tom Hanks), o homem que descobriu Elvis (Austin Butler), transformou-o em estrela do rock, de Hollywood e de Las Vegas, e também dilapidou o patrimônio até matar a galinha dos ovos de ouro. O roteiro compreende a vida inteira de Elvis: menciona a relação com a mãe e a morte do irmão gêmeo, o envolvimento com os ritmos blues e gospel e a comunidade negra, a ascensão em estrela do rock, o casamento com Priscilla Presley, o alistamento militar, a fase de ator de cinema e, por fim, a de residente em Las Vegas.

Para que essa história caiba em 159 minutos, Baz Luhrmann realiza concessões em termos de evolução dos personagens; mesmo que Colonel Tom Parker permanece o mesmo do início ao fim, Elvis transforma-se do jovem adulto promissor no reflexo do homem consumido pela fama e pelos medicamentos que ingeria indiscriminadamente. Isto atrapalha a composição de Austin Butler já que seu Elvis pode, na cena posterior, ser um Elvis totalmente diferente daquele que havíamos visto em razão da passagem do tempo.

Em contrapartida, não é o tempo dilatado que prejudica a atuação de Tom Hanks (que não me recordo de oferecer uma performance abaixo da média), mas a prótese detrás da qual o ator se esconde e, especialmente, a falta de oportunidades narrativas para que floresça a ambiguidade que o personagem tanto exige. O tempo inteiro, temos a sensação de que Colonel Tom Parker é um empresário inescrupuloso e maléfico, e que apenas investia na carreira do cantor porque os lucros dependiam disso. Se o empresário enganava os que estavam ao redor de ter o melhor interesse do cantor em mente, não nos engana.

Por outro lado, mesmo com personagens aquém ao que a narrativa precisava, Baz Luhrmann atua na força máxima de sua expertise: um melodrama de excessos com elementos formais e canções contemporâneas ressignificando o que estava no passado. Desde a apresentação do logo da Warner às transições que exibem as iniciais (BZ) e o lema do diretor (Love, Truth, Beauty, Freedom retirados de Moulin Rouge!), Elvis não é menos do que de tirar o fôlego, com uma decupagem intensa aliada da montagem fluida e decisões estilísticas que preenchem aquele mundo. Baz reconhece o débito de Elvis com a música negra e, mesmo que não faça juízo de valor, abre a oportunidade para que o espectador reflita o contexto racial que ajudou um cantor branco a ter êxito com a mesma música cantada por tantos cantores negros.

Baz subjuga Elvis a si, não o contrário. Não é pretensioso, mas autoral em realizar o que as biografias deveriam fazer: preocupar-se em pintar a experiência do biografado com as cores que o diretor possui. Elvis é um integrante do universo de personagens que inclui Gatsby ou Satine, forças da natureza vestidas de humanidade, comprimidos e explorados por pessoas gananciosas. E, se não ajudam o personagem-título os diálogos cafonas – “Eu não quero seu dinheiro, quero você” ou “Eu quero fazer o que me faz feliz” -, tampouco atrapalham quando Austin veste os figurinos típicos do cantor, sobe nos palcos e mimetiza a performance que conquistou o mundo ontem e hoje.

A mesma performance que atraiu o olhar de Colonel Tom Parker, detrás das cortinas, nos bastidores, e que levou Baz Luhrmann a esta biografia dinâmica, charmosa e inconstante, bastante como Elvis deve ter sido.

Pacifiction (2022), de Albert Serra

Enquanto Baz Luhrmann domava a pretensão em favor da arte, Albert Serra realiza o oposto em Pacifiction, um exemplo de masturbação cinematográfica em que o diretor obriga o espectador a testemunhar cerca de 165 minutos em que nada, ou pouco, parece acontecer quando um embaixador na Polinésia Francesa precisa administrar as tensões locais à beira de uma eleição local e de testes nucleares na região.

A ilustração de que a política e diplomacia é o equivalente à festa neón é óbvia e expressa por De Roller (Benoît Magimel) através de um diálogo no roteiro que evidencia a ambição do diretor: mostrar o embaixador como fantoche de um governo que já decidiu o que fazer, apesar de seus esforços de tentar contornar a situação. Seus parcos esforços, devo mencionar, pois na maior parte do tempo, De Roller, com o mesmo blazer branco e camisa floral, passeia pela ilha, bebe e conversa com esta ou com aquela pessoa de maior ou menor influência, envolve-se com a escritora Shannah (Pahoa Mahagafanau) e vivencia o tédio reproduzido ao espectador.

Não há nada além de planos longos, a maioria deles mortos, bem além da utilidade narrativa e cobertos de um filtro azulado e/ou arroxeado, que exigem do público o permanecer na imagem sem que esta proporcione sentimento ou reflexão. A imagem não adiciona à jornada de De Roller nem a experiência estética do espectador – com exceção de momentos particulares, a exemplo daquele em que acompanhamos as pessoas que surfam no alto mar. Se De Roller irá descobrir que a execução da decisão é questão de tempo, também nós somos submetidos à duração de uma obra que nada fala senão qual o ego de seu diretor.

Broker (2022), de Hirokazu Kore-eda

Depois de ter vencido a Palma de Ouro por Assunto de Família (2018), o cineasta japonês Hirokazu Kore-eda mudou de CEP para filmar Broker, com que aquele tem similaridades. A primeira e óbvia é a ampliação do conceito de família além dos laços sanguíneos. A família para Kore-eda é fruto de escolha, não de biologia, e pode ter prazo determinado de iniciar e terminar, mas os sentimentos que unem os membros são os mesmos. Broker ainda tem uma semelhança adicional com aquele vencedor de Cannes: a família é criada a partir do delito cometido pela personagem de Ji-eun Lee, uma mãe solteira que abandona uma criança em uma noite chuvosa.

A criança é, então, sequestrada pelos personagens de Song Kang-ho, que venceu o prêmio de melhor ator no festival, e Gang Dong-won para ser vendida a pais interessados em comprá-la. A dupla natureza criminal envolve, inclusive, a equipe policial encabeçada por Bae Doona e a esposa do chefe de uma organização criminosa dentro de um roteiro que, em desfavor, tem o fato de introduzir múltiplas linhas narrativas enroscadas de tal maneira a sufocar o eixo central: a coesão com cara de família entre pessoas estranhas, com interesses contraditórios, mas com o desejo de obter o melhor para o bebê Woo-sung.

O que também prejudica a narrativa de Kore-eda é o tom sentimentalista, produzido pela trilha sonora sobretudo, e moralista e punitivista, diminuindo os personagens à ação que cometeram e não aos motivos pelos quais os cometeram. No restante do tempo, Broker é bem típico do drama singelo do diretor que tem a sorte de sempre poder trabalhar com atores que conferem dimensão a seus personagens: Song Kang-ho é um sujeito simpático e agradável que não deseja o mal àquela criança, pelo contrário, pretende que seja adotada por uma família que a ame. Já Bae Doona é uma policial fiel aos princípios que norteiam sua atividade, mesmo que possa reconhecer as nuances existentes no caso específico que a levam a agir como age.

Broker é singelo, mas menos eficiente do que deseja ser. Não é a questão da premissa, que une estranhos em torno de um núcleo temporário comum, mas a ambição em desenvolver os temas complexos que esbarram nos muros de sentimentalismo que Kore-eda ergue, mas não consegue derrubar. É difícil não gostar deste filme, embora seja fácil perceber que merecia ser uma obra mais sólida.

Close (2022), de Lukas Dhont

Léo e Rémi, garotos de 13 anos, vivenciam a amizade de brincadeiras, pedaladas de bicicleta, confidências e afeto que extravasa até mesmo o sentimento fraterno em direção ao romântico. Isto é feito de uma forma implícita, não explícita, pelo diretor e roteirista Lukas Dhont (de Girl) antes de o início do período escolar provocar uma modificação na dinâmica do relacionamento, em razão de Léo ser incapaz de lidar com os comentários maldosos e bullying de que é gay.

Sem entrar em maiores detalhes do desenrolar da história de Close, a narrativa proporciona ao espectador a munição que precisa para se envolver emocionalmente: no início, acompanhamos a relação construída no esconde-esconde – brincadeira que carrega forte carga de simbolismo -, nas tardes de verão calorosas colhendo flores cujas cores evidenciam esse mundo de afeto, na intimidade e confiança construída a partir da troca de olhares. Aí, ao entrar no colégio, essa dinâmica é alterada: em vez do esconde-esconde, Léo decide praticar hóquei, uma tentativa de sufocar o sentimento detrás do verniz de masculinidade consequente da violência ínsita a esse esporte; no lugar das cores, o mundo em tons de azul, dos quais apenas se destaca a camisa vermelha de Rémi; não há mais olhares, porque Léo desvia deles.

A direção explora a penetração do preconceito, desde a infância, pelas rachaduras de jovens inseguros, impactando as relações que haviam construído e o desenvolvimento da identidade. Esta repressão transborda no texto que não tem diálogos construídos como se escritos por um poeta, mas por uma criança de 13 anos. É por isto que Rémi, interpretado por Eden Dambrine, mal consegue expressar a culpa ou construir frases completas. Ele fala como um garoto falaria naquela situação, envergonhado por haver provocado o que provocou, incapaz de tatear suas emoções junto aos pais de Rémi, com os quais tinha um relacionamento até mais próximo do que com os seus próprios.

Do que mais gosto em Close é como Lukas Dhont aposta no simples. Em certo momento, flores vermelhas são podadas por um trator com uma violenta naturalidade, expressiva por méritos da imagem e não do intérprete. Noutros instantes, Lukas modifica a movimentação horizontal: ao invés da esquerda para a direita, com que nos habituamos ao ver Léo e Rémi pedalando pelos campos, o diretor inverte o eixo, e coloca Léo caminhando da direita para a esquerda, como se tentasse retornar a algo que sabe que não conseguirá mais. Lukas age assim porque empatiza com o mundo dos jovens e percebe que o sentimento mais forte é aquele compartilhado por todos.

Close venceu o Grande Prêmio do Júri, empatado com Stars at Noon; mereceria a Palma de Ouro no lugar. É um trabalho que revela que o poder do cinema está na linguagem imagética associada à acessibilidade de emoções, convidativa para que vivamos a vida do próximo e sintamos sua dor.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.

2 comentários em “Diário do Festival de Cannes, dia 10”

Pingback: Elvis • Cinema com Crítica

Pingback: Reagindo às Críticas de Elvis [Vídeo] • Cinema com Crítica