Cor, som e exagero para fazer jus a uma das figuras mais importantes da música mundial.

Por Thiago Beranger.

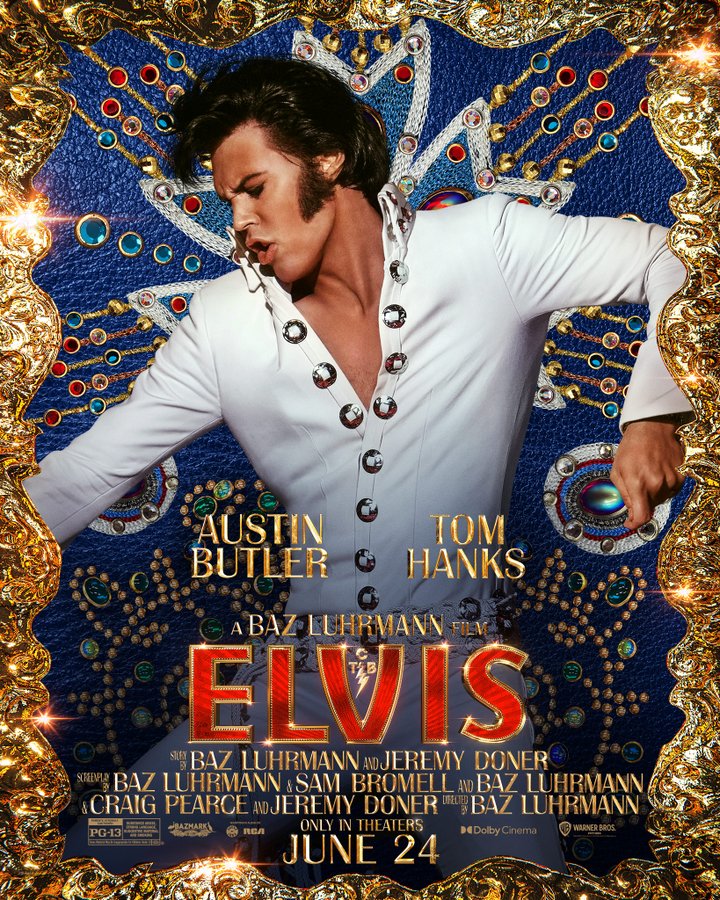

A vida e a carreira de Elvis Presley sempre foram repletas de superlativos. O astro da música americana ainda hoje, quarenta e cinco anos após a sua morte, é conhecido como “o Rei do rock” e cercado por um folclore diverso, com direito a teorias da conspiração a respeito da sua morte, sósias celebrando casamentos em Vegas e outras excentricidades mais. É fato que Elvis foi um fenômeno absoluto ao longo de sua carreira, sobretudo por ter sido pioneiro adaptando uma linguagem que estava no underground da vida cultural estadounidense – o rock’n roll – à dinâmica do mainstream. Sua nova cinebiografia, dirigida por Baz Luhrmann traz à tona toda essa história através de uma narrativa que também é repleta de exageros, em forma e conteúdo.

Quem conhece um pouco da filmografia de Luhrmann sabe que o realizador costuma construir narrativas estilizadas visualmente, com o uso de recursos de computação gráfica em transições e na própria fotografia, construindo uma artificialidade estética bem particular. Tem gente que chama isso de “querer aparecer mais do que o filme”, já eu acho que em alguns casos isso pode funcionar bastante. “Elvis” é um desses casos. Isso porque todo esse virtuosismo exagerado, e até brega em certos momentos, dialoga muito bem com a própria persona do cantor, que usou e abusou dessa estética na construção de sua imagem.

As sequências de shows, protagonizadas por Austin Butler e quase sempre montadas paralelamente com momentos da vida de Elvis que tem a ver com o que acontece no palco, são absolutamente magnéticas. O filme consegue ilustrar com as músicas do próprio artista seus dilemas de vida e de carreira. E isso é feito de maneira estridente. As performances são sempre grandiosas, pontuadas por uma dinâmica de montagem acelerada e repleta de recursos. Em alguns trechos, são tantas informações em tela que o entendimento da cronologia dos acontecimentos fica até um pouco prejudicado. Mas esse é um filme que privilegia o espetáculo ao didatismo e isso se reflete inclusive na performance do protagonista.

A pirotecnia proposta pelo diretor acaba gerando certo distanciamento em relação à vida privada do músico. Até os momentos de maior apelo emocional são performáticos. Butler encarna um Elvis bastante convincente, mas com o qual não criamos assim tanta conexão. Apesar disso, o ator não cai na besteira “ramimalekiana” de tentar simplesmente emular gestos e maneirismos do astro do rock. O Elvis de Butler tem coração. Obviamente a maneira peculiar de falar e os movimentos característicos do artista no palco estão lá e são bem importantes inclusive na construção narrativa. São estes gestos e movimentos que muitas vezes empurram a trama. Mas há um esforço em procurar algo além. Uma busca pela subjetividade, pelo que faz de Elvis um artista – e um ser humano – absolutamente singular.

Isso é empreendido através do olhar de seu principal antagonista, o Coronel Tom Parker, vivido por um outro Tom, o Hanks. O misterioso empresário é nossa porta de entrada para a vida de Elvis e nosso guia durante as 2h40 de exibição. Há aí uma certa ironia: no início o personagem diz não ser “o vilão da história”, quando o filme claramente o coloca nessa posição. Talvez a escolha de Tom Hanks acabe se justificando por essa ironia. O ator conhecido por ser o bom moço por excelência, encarna um personagem absolutamente abjeto, mas que passa o filme todo buscando aparentar virtudes e, mais do que isso, buscando se justificar dialogando diretamente com o espectador. Somos nós, inclusive, em quem ele coloca a culpa pela derrocada de Elvis, quando diz que o que matou o astro foi “o amor de vocês, seus fãs”.

Dentro da narrativa proposta por Luhrmann, Parker representa mais do que a si mesmo. Ele representa todo um sistema industrial, social e midiático que busca sugar até a última gota do que Elvis possui de melhor, sua arte, com o objetivo de lucrar e de manter suas hipocrisias. O cantor, no final das contas, enriqueceu e se tornou “rei” pelo seu próprio talento, mas impulsionado por esse sistema para o qual ele fora conveniente. O produto Elvis Presley é uma construção que passa por diversos fatores, inclusive por uma conjuntura segregacionista que percebe e se apropria de elementos contraculturais, tornando-os palatáveis através da figura do artista, mesmo que ele aparentemente nunca tenha compactuado com essa ideia. Pelo contrário, sua jornada é de constantes desafios a isso, ainda que ele não tenha forças pra vencer.

Citando uma de suas músicas mais famosas, Elvis foi alvo de uma armadilha. Uma armadilha que lhe rendeu fama, dinheiro e reconhecimento, mas que também foi o motivo de sua derrocada. Conseguir traduzir claramente esse processo para as telas do cinema é a maior virtude de um filme que sabe exatamente onde quer chegar e que constrói esse caminho com muito som, cor, exagero e competência. Do jeito que uma das figuras mais importantes da história da música mundial merece.

*Márcio Sallem também escreveu sobre o filme na cobertura de Cannes 2022 do Cinema com Crítica. O texto pode ser encontrado aqui.

Publicitário que escreve sobre cinema desde 2020. Colabora como crítico no site Cinema com Crítica.

1 comentário em “Elvis”

Pingback: Reagindo às Críticas de Elvis [Vídeo] • Cinema com Crítica