Em um jogo de vítimas/algozes, o cinema paquistanês revela as hipocrisias de uma sociedade conservadora e patriarcal que vigora em seu país.

Por Thiago Beranger.

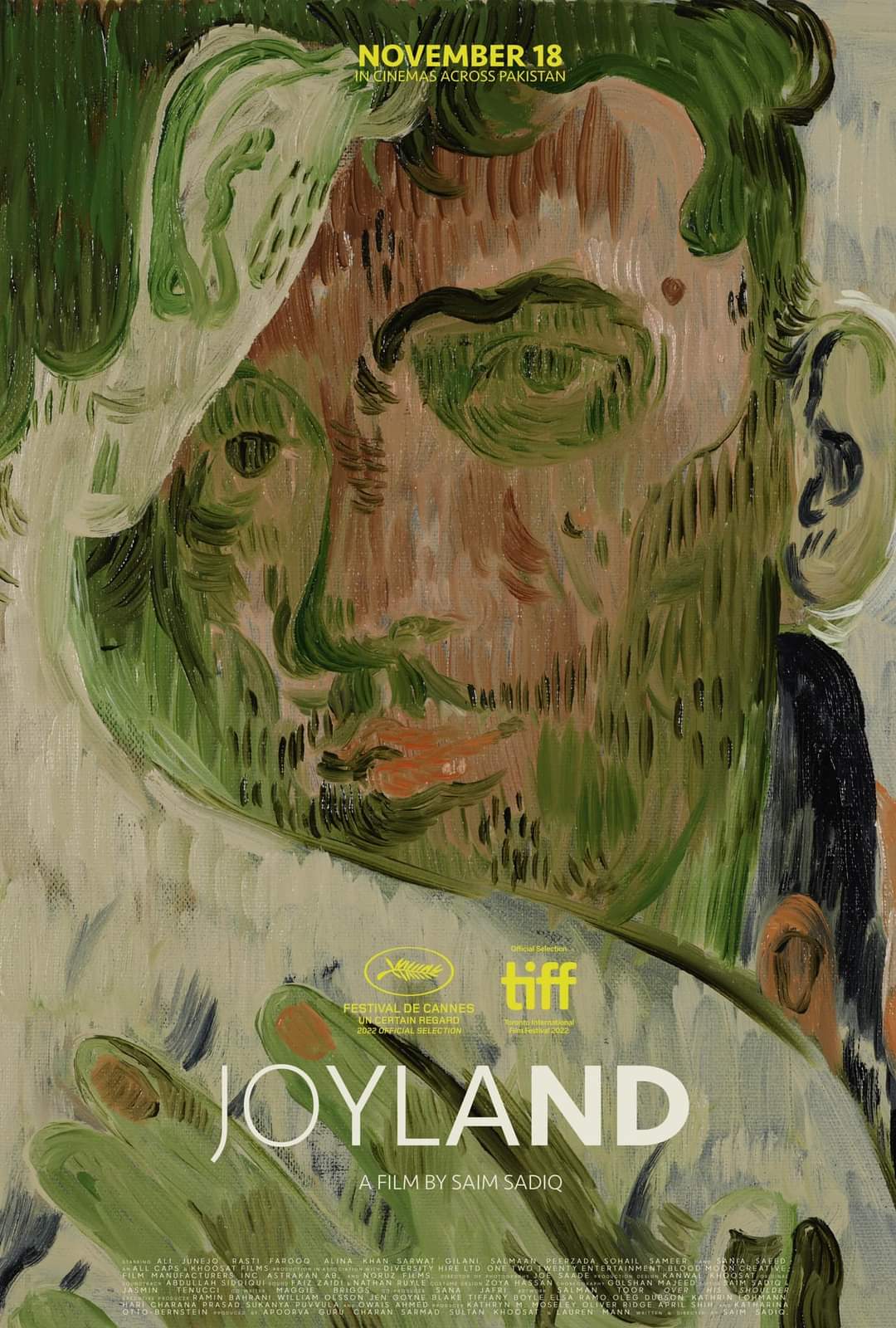

Se aqui no Brasil a gente está sentindo com força os efeitos de uma onda conservadora que tem se espalhado pelo mundo e feito com que nos tornemos pessoas cada vez mais reprimidas, imagina nos países em que as tradições culturais conservadoras são tão arraigadas que nunca houve escapatória… O Paquistão é um desses países e “Joyland”, filme dirigido por Saim Sadiq fala justamente de como essa realidade funciona.

O longa conta a história de Haider (Ali Junejo), filho mais jovem de uma família paquistanesa, que sofre uma pressão para perpetuar as tradições familiares, gerando um filho que seria o primeiro neto homem de seus pais. Desesperado por conseguir um emprego, ele aceita trabalhar secretamente como dançarino de apoio de Biba (Alina Khan), uma mulher transexual que performa em uma espécie de teatro erótico – na medida de erotismo possível naquela sociedade. Enquanto aprende a dançar e a conviver com os bastidores daquele novo ambiente, Haider precisa lidar com a difícil relação que tem em casa com seus pais e irmão, enquanto tenta manter as coisas indo bem em seu casamento com Mumtaz (Rasti Farooq).

“Joyland” foca a sua narrativa principalmente em três personagens, os três citados na breve sinopse acima. Cada um vive um processo diferente mas todos têm em comum uma coisa: precisam reprimir seus desejos e esconder aspectos da sua vida privada para serem aceitos. Ao mesmo tempo, os três em determinados momentos também funcionam como repressores de quem está à sua volta.

Biba talvez seja onde essa idéia se revela mais explícita. A personagem marca um momento histórico para o cinema paquistanês, porque é a primeira co-protagonista transexual de um longa dessa importância no país (Joyland foi selecionado para a mostra “Um Certo Olhar” de Cannes esse ano). Obviamente a personagem luta contra muito preconceito, é hipersexualizada, ridicularizada por seus colegas, tratada com desprezo por setores mais conservadores da sociedade. Ela passa por todo esse processo com força e sensibilidade. Porém, é interessante como Sadiq consegue também não tornar as coisas tão simples. Mesmo passando por tudo isso, em um momento chave Biba também reproduz um comportamento muito parecido com o de seus algozes. A ideia de que o oprimido, em determinados contextos, também pode se tornar opressor, faz parte da essência do filme. Dessa forma, o diretor deixa claro o aspecto estrutural desse conservadorismo que faz com que as diferenças precisem ser escondidas.

Aliás, um dos momentos mais bonitos da produção, formalmente falando, é esse conflito entre Biba e Haider, em que a personagem literalmente empurra seu par para as sombras. Sadiq utiliza-se muito bem da iluminação para representar visualmente esse movimento de opressão. Isso nos leva a falar um pouco melhor sobre o protagonista. Haider não se encaixa na figura do provedor, papel tradicionalmente destinado aos homens paquistaneses. Ele inicia o filme como um orgulhoso dono de casa, enquanto sua esposa é quem sai para trabalhar e ajudar financeiramente a família. Aos poucos o próprio personagem vai descobrindo seus desejos e o quanto essa posição que precisa ocupar é aprisionante, apesar de ser teoricamente uma posição de privilégio.

Privilégio que passa longe de sua esposa Mumtaz. O casal inicia o filme com uma cumplicidade bastante bonita de se ver. Os acordos que fazem possibilitam um apoio mútuo para sobreviverem em meio às pressões externas que sofrem. Contudo, as pressões são tão grandes que minam pouco a pouco essa relação, levando Mumtaz a perder paulatinamente as suas pequenas liberdades. O elo mais fraco do trio de protagonistas é a única que de fato não consegue, em momento algum, dar vazão aos seus desejos. É atacada por todos os lados, sem ter a quem recorrer.

Sadiq é muito inteligente ao estabelecer esse jogo de vítimas/algozes, ilustrando bem a ideia que que não há uma personalização da culpa pela opressão sexual e social vivida pelos personagens. A questão vai muito além dos indivíduos, está nas tradições e costumes de uma sociedade amplamente conservadora e patriarcal. Tudo isso é posto em tela através de uma construção visual virtuosa. O diretor se aproveita de elementos cênicos, para construir essas relações entre os personagens. Poderia citar diversos exemplos. A icônica cena da moto, que aparece em todo o material de divulgação do filme e coloca uma Biba gigante sendo carregada por um Haider diminuto. O primeiro encontro entre os dois, em que as luzes neon dançam por seus corpos, aproximando-os em suas questões internas. A já citada cena em que Biba expulsa Haider de casa. É tudo muito expressivo, sem perder a conexão com uma dinâmica mais realista. É como se esses momentos estilizados fossem um respiro em meio ao sufocamento causado pelo realismo cotidiano. É como se o diretor oferecesse aos seus personagens um alívio, só para depois castigá-los com o peso de tudo o que está à volta.

Para alguns esse peso acaba sendo fatal, para outros funciona como um impulso para um momento de libertação em um encontro final com o mar. É sintomático que a recompensa seja dada apenas ao único homem do trio de protagonistas. Aqui ou no Paquistão, as dinâmicas seguem sendo bem parecidas. Infelizmente.

Filme assistido na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Publicitário que escreve sobre cinema desde 2020. Colabora como crítico no site Cinema com Crítica.