“Eu vi uma onça!”

Faz tempo que olho com admiração o cinema de Anna Muylaert. Para falar a verdade, sou cativado por seu trabalho desde criança, quando acompanhava os episódios de O Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua, que eram roteirizados pela cineasta. Sempre houve um toque de magia em suas histórias, ainda que tratassem temas da realidade. Marcelo Miranda, crítico de cinema, pontuou certeiramente que as obras de Muylaert transcendem a realidade, funcionando como uma fábula audiovisual.

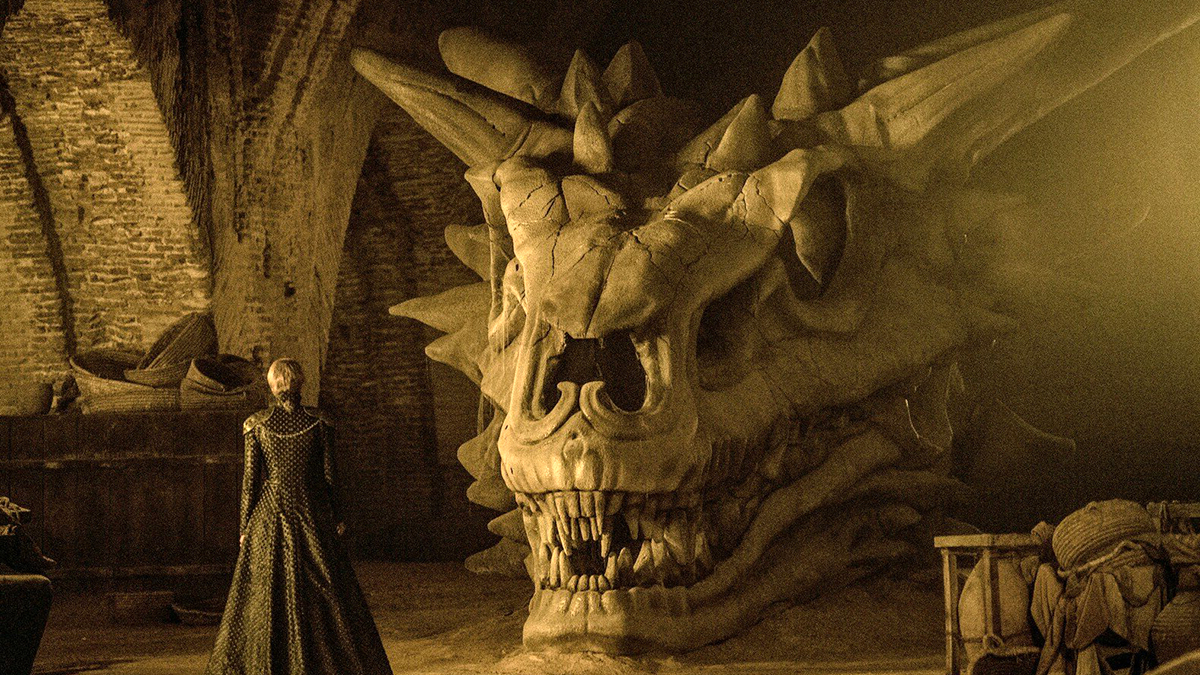

Em O Clube das Mulheres de Negócios, nos deparamos com um cenário distópico, ainda que seja camuflado por elementos familiares. Um country club encabeçado por mulheres poderosas que refletem estereótipos das elites recebe a visita de um fotógrafo renomado e um inexperiente repórter para uma sessão de entrevistas. O que começa como uma sátira anedótica que subverte o male gaze se converte em um outro filme quando é revelado que um grupo de onças da coleção da administradora principal acaba escapando de suas celas.

Maria da Conceição Tavares, economista e professora, já nos alertava que a política e os destinos da macroeconomia eram decididos informalmente em jantares e campos de golfe. E que não cabia a nós, meros proletários, nos alienarmos politicamente. Afinal, essa guerra invisível do capitalismo, nós perdemos. O Clube nos relembra desses ensinamentos logo nas cenas iniciais quando, em uma mesa de restaurante, quantias de milhões são entregas para uma negociata em dinheiro vivo.

Esse microcosmos do clube reúne em suas reuniões figuras, em corpos femininos, que representam personagens arquetípicos do cenário político brasileiro e, também, da elite: a empresária (Cesária, vivida por Cristina Pereira), a latifundiária do agronegócio (Yolanda, vivida por Grace Gianoukas), a herdeira socialite (Donatella, vivida por Ittala Nandi), a condenada que carrega tornozeleira eletrônica apesar de transitar livremente (Norma, vivida por Irene Ravache), a armamentista (Zarife, vivida por Katiuscia Canoro), a advogada de métodos questionáveis (Fay Smith, vivida por Helena Albergaria) a pastora neopentecostal (Bispa Patrícia, vivida por Shirley Cruz)… até mesmo a nova rica está presente, aqui na pele de funkeira de sucesso que não se identifica mais com a classe que pertencia (Kika, vivida por Polly Marinho). Todas elas com pretensões a concorrer a cargos políticos ou, ao menos, tem influência sobre eles. Para além, elas emulam comportamentos masculinos problemáticos relacionados ao poder, pois a diretora oferece uma reflexão sob esse comportamento através da inversão de papeis. As figuras masculinas acentuam essa dinâmica. Os maridos-troféus são figuras submissas, fúteis, pouco viris e que foram efeminadas. Os personagens masculinos, cada um em uma intensidade, recebem um toque feminino. Jongo (Luís Miranda), por exemplo, utiliza uma saia, ou kilt.

Nesse processo de inversão de papeis, Muylaert também subverte o Male Gaze, filmando os corpos masculinos deforma sexualizada, e explorando figurinos mais curtos para exibi-los, como é o caso de Candinho (Rafael Vitti) e os maridos. Ainda assim, a diretora não se censura em explorar a nudez e a sexualidade de mulheres mais velhas. Em determinado momento, ela confronta o voyeurismo através de uma cena de orgia envolvendo uma personagem octogenária com diversos homens jovens. Principalmente quando, além do espiar através de um buraco na parede, o personagem de Luís Miranda ainda faz seu registro fotográfico.

Dentro dessa paródia política, a diretora pincela diversos comentários. Alguns mais sublinhados do que outros. A luta de classes e as discussões de gênero estão sob o holofote. Apesar de Jongo ser um homem negro que se destaca na profissão, é enxergado como auxiliar do entrevistador estreante que só está presente por força do nepotismo. Talvez seja sob o diálogo das apresentações que essa questão racial tenha mais evidência. Contudo, Miranda consegue transparecer o mesmo incômodo que o personagem de Daniel Kuluuya, em Corra!. É através desse personagem que o filme se envereda para um thriller investigativo, incorporando a atmosfera do terror tanto pela decupagem da imagem quanto pelo som. É possível sentir as onças à espreita através de seus sons característicos ressoando ao fundo.

É interessante a forma com que a diretora traz um filme híbrido, partindo de uma comédia e se enveredando para o terror – a estrutura narrativa de O Clube das Mulheres de Negócios se assemelha com a de seu primeiro longa, Durval Discos. O primeiro momento, mais satírico, traça paralelos com o cenário político que o país viveu no (des)governo anterior. Fora o culto armamentista, os comandos de ordem vindos de Zarife, por exemplo, parecem refletir proporcionalmente o episódio do “imbrochável”, assim como reforçam o falocentrismo das rodas de conversa masculinas. O próprio “negacionismo” de Cesária e sua “chefe de segurança” Brasília (Louise Cardoso) a respeito da fuga dos felinos remete às diversas negligências ocorridas durante a pandemia do Covid-19.

Sobre as onças, elas trazem um elemento surrealista aquela distopia. O próprio CGI utilizado acaba intensificando essa sensação de alucinação. Para além do tropicalismo, a chegada dos animais às instalações me remeteu ao clássico da Sessão da Tarde, Jurassic Park. Os três predadores no saguão principal do clube se deslocavam no quadro como o trio de velociraptors do filme de Spielberg. Os personagens de Muylaert até se refugiam em uma cozinha que também possui superfícies metálicas como as que a dupla de irmãos se protege dos répteis gigantes. O fato de que, no filme brasileiro, os animais acabam por destroçar as outras feras da narrativa, me faz refletir que, além de um levante da natureza (que se mostra um tema atualíssimo), eles representam como o capitalismo selvagem inevitavelmente acaba por se devorar, tal qual um oroboros. Apenas faltou já no terraço, o rugido de uma das feras para marcar sua altivez e heroísmo, como a do T-Rex do filme americano.

Um mérito de O Clube das Mulheres de Negócios é não ser um filme hermético. Seu final desinvertendo os gêneros é só mais gancho para discutir a obra. A capacidade de Muylaert de comunicar temas complexos e políticos com uma linguagem simples já foi premiada em Que Horas Ela Volta?, apesar de esse ser mais direto no seu discurso e de ter um apelo mais dramático. O optar pela comédia como veículo para discussões políticas permite com que a diretora dialogue com diferentes públicos e até enfie o dedo na ferida sem precisar anunciar ou gritar com aqueles que não comungam de ideias progressistas – por mais que produzir um filme com tantas camadas soe como um grito de algo que estava sufocado. Além da leveza atribuída ao gênero, a popularidade do mesmo fez dele um veículo de retomada do grande público às salas de cinema no pós-pandemia (Minha Mãe é uma Peça 3 foi o maior sucesso de bilheteria daquele ano). Ainda que renda boas risadas, toda essa construção de denúncia através do riso acabou levando um discurso que acaba sendo mais didático do que poderia ser.

Apesar de eu apreciar essa reinvenção do filme dentro do próprio filme, quando ele abraça o terror, ele opta por escantear seu viés cômico, renunciando a algumas piadas para dar espaço à acidez da ironia das consequências. Nesse ponto, a obra acaba pesando um pouco a mão no horror. O realismo do sangue, por exemplo, se afasta da proposta do exagero. Ali cabia o vermelho saturado e exclamativo do cinema exploitation. Em uma obra que se propõe a desafiar o olhar do espectador exibindo uma orgia e explora corpos nus de todas as idades, é de se espantar que não opte pelo cartunesco ou até o hiper-realismo para mostrar a ruína dos poderosos – aliás, das poderosas. Ver a onça morder a bunda de Yolanda foi engraçado, mas paramos imediatamente de rir quando seus gritos de desespero invadem nossos ouvidos com o ataque prosseguindo fora de campo. O se levar a sério demais e pesar no tom do terror, ao invés de enveredar para o terrir, acabou por mitigar a potência do filme.

O Clube das Mulheres de Negócios teve sua segunda exibição no 18º Festival Internacional de Cinema de Belo Horizonte – Cine BH.

JORNALISTA, PUBLICITÁRIO E CRÍTICO DE CINEMA. Cresceu no ambiente da videolocadora de bairro, onde teve seu primeiro emprego. Ávido colecionador de mídia física, reune mais de 3 mil títulos na sua coleção. Já participou de produções audiovisuais independentes, na captura de som e na produção de trilha musical. Hoje, escreve críticas de filmes pro site do Cinema com Crítica e é responsável pela editoração das apostilas do Clube do Crítico. Em 2025, criou seu perfil, Cria de Locadora, para comentar cinema em diversos formatos.