É engraçado como Milton Nascimento foi um artista distante de mim durante boa parte da minha jornada musical. Por influência do meu pai, o que costumava tocar em casa era rock. As vozes que ecoavam eram de Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, e outros cabeludos. O encontro com Milton foi mais tarde, na faculdade, através de amigos e dos estudos sobre a cultura brasileira. E foi ali, com Cálice – parceria de Milton e Chico Buarque – que o arrepio tomou conta de mim. Que letra! Que melodia! E que voz! “Pai, afasta de mim esse cálice” ressoou em meus ossos de um jeito que só uma música dessa magnitude consegue.

Milton Nascimento não é só um nome na história da MPB, é uma revelação. Um gênio, como me mostrou Clube da Esquina. Ouvi Clube da Esquina 2 de uma forma única, sem a letra, apenas a melodia. Surpreendentemente, cantei mentalmente o refrão, como se uma memória que nem sabia que existia tivesse se ativado de repente. Fui buscar entender o porquê da ausência da letra e acabei descobrindo sua relação com a ditadura e como a melodia se transforma em um hino de resistência, denunciando a repressão. Quando finalmente encontrei a versão cantada, as lágrimas não puderam ser contidas ao ouvir o refrão que fala de homens, sonhos e gás lacrimogênio. Essa experiência marcou uma virada de chave na minha percepção de Milton – ele não só canta, ele transforma a realidade.

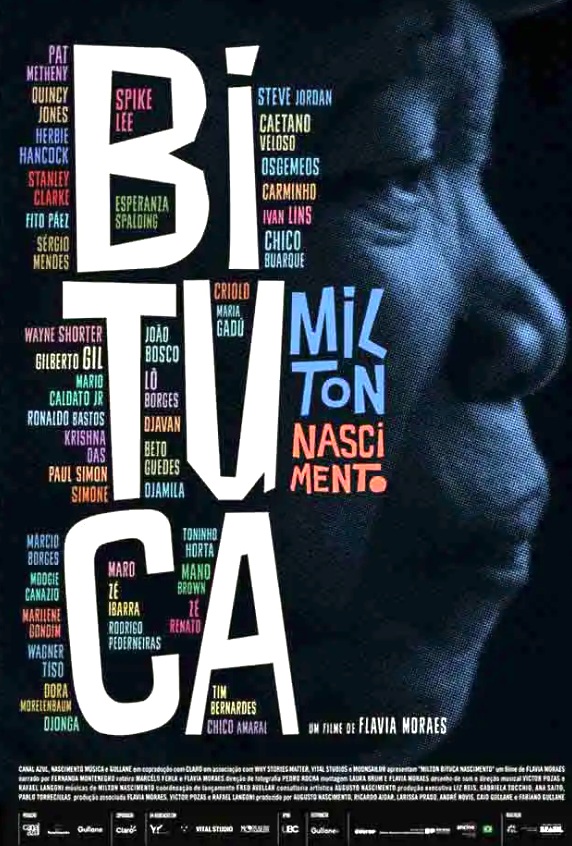

Quando ele se despede dos palcos, o filme Bituca tenta capturar esse impacto, mas se perde na reverência à figura que ele é, em vez de mergulhar na força de sua música e trajetória. O documentário tenta se ajustar na sala de edição. A montagem tenta trazer poesia, e muitas vezes consegue – mas em outras, soa atropelada e confusa. A estrutura do filme, embora bem-intencionada, não consegue manter o equilíbrio o tempo todo. É uma tentativa de capturar algo mais fluido, mas a própria forma acaba sufocando a mensagem em alguns momentos. Porém, em certos pontos, a poesia da montagem é palpável. O reencenar da infância de Milton, explorando cavernas e descobrindo a própria voz nos ecos daquele lugar, traz uma força impressionante. Há ali uma conexão entre o artista e sua terra que transborda da tela.

A mineirice é marcada por imagens do trem, que simbolizam tanto a passagem quanto a impermanência. São momentos em que a montagem nos faz sentir até o cheiro do café enquanto contemplamos o trem se deslocando pela paisagem. Existe poesia nisso, sem dúvida. E esse elemento natural, a força de um trem que corta a vastidão da paisagem mineira, reverbera o sobrenatural que Milton carrega. O documentário tenta apontar para esse enigma, essa energia que emana do próprio Milton Nascimento, essa ideia de que sua música é quase uma força da natureza.

O documentário também reforça a construção autodidata de Milton, algo que alguns artistas comentam em seus depoimentos. Ele não teve a formação clássica convencional, mas sua música transcende qualquer barreira acadêmica. Apesar disso, é reconhecido mundialmente como um mestre, sendo inclusive agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Berkeley, uma das maiores referências educacionais sobre música no mundo. Esse reconhecimento reflete a grandeza de sua obra e sua capacidade única de se expressar sem os formalismos da academia, algo que o torna ainda mais vasto enquanto artista.

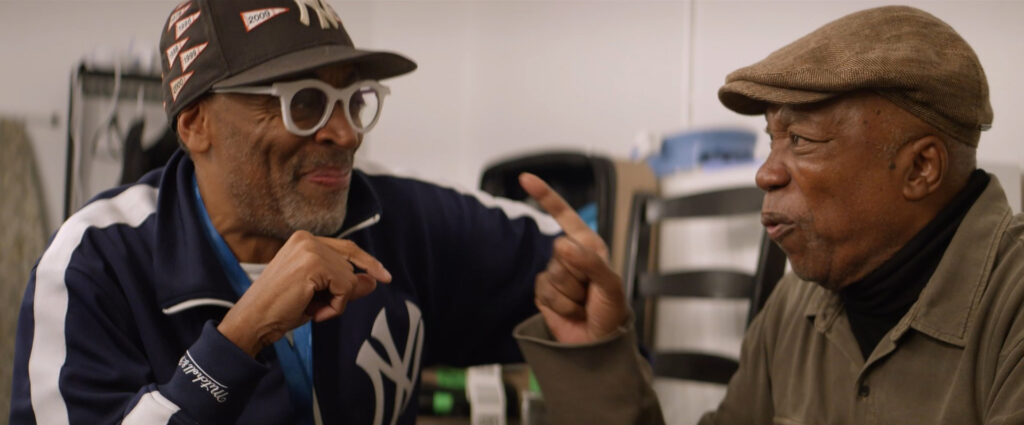

Na divisão do filme, com a primeira parte dedicada à sua carreira internacional e a segunda ao cenário nacional, a intensidade da primeira se destaca. Talvez seja pela novidade do olhar estrangeiro ou pela satisfação de ver nosso talento encantando outras terras, outras línguas. Há algo de muito bonito nesse reconhecimento. Fiquei encantado ao ver Spike Lee reverenciar nosso Bituca com intimidade e brilho no olhar. Dois gênios, de artes diferentes, reunidos no mesmo quadro. Mas também há uma obsessão em definir Milton como jazz, que começa interessante e traz depoimentos de Caetano Veloso, Sérgio Mendes, Paul Simon, Wayne Shorter e outros músicos para tentar responder a essa pergunta, que no fim se revela tão indecifrável quanto o próprio Milton.

Na metade nacional, o filme fala sobre sua infância e traz as origens de Milton, sua história, sua adoção. Mas também mostra seu enfrentamento ao racismo e como, mesmo sendo um homem sensível, Milton se torna uma fortaleza diante das adversidades. A relação que ele tem com a paternidade é belíssima: de filho adotivo a pai adotivo amoroso. A conexão entre Milton e seu filho é de um cuidado e carinho imensos. É com essa mesma potência que ele sobe aos palcos, mesmo sendo empurrado em uma cadeira de rodas devido ao Parkinson, revelando-se um arvoredo.

O filme também explora a construção do Clube da Esquina, apresentando Milton como um sábio, um griot – não apenas o catalisador, mas o aglutinador de talentos nesse disco que virou um marco da música brasileira. E nos emocionamos junto de Chico Buarque ao vê-lo segurando as lágrimas enquanto assiste ao famoso vídeo em que ele chora ouvindo Milton cantar. Se Chico conseguiu conter as lágrimas, do meu rosto elas acabaram escorrendo. Uma vez ouvi que, se Deus tivesse voz, essa voz seria a de Milton Nascimento. É fácil entender isso ao ouvir a voz de Milton ressoando nos acordes emocionados de O Que Será? (À Flor da Terra). Esse poder de tocar as profundezas da alma.

Contudo, nesse trecho também há uma redundância na repetição da figura de Milton como um artista indecifrável. Essa ideia, que gira em torno de si mesma, acaba dificultando a viagem do documentário, que oscila entre as antíteses de ser alguém simples e, ao mesmo tempo, complexo. Sua música é universalmente bela, mas carrega uma complexidade natural que nem o academicismo consegue traduzir com perfeição. Essa repetição torna-se um eco que ressoa mais forte do que os das cavernas que Milton visitava na infância.

Porém, há uma fala muito interessante vinda de Maria Gadú, que descreve a força de Milton quase de forma sobrenatural. Ela o vê como alguém gigante e impávido, apesar de sua candura e gentileza. Para ela, a música de Milton é capaz de purificar o mundo, como um filtro ou remédio para o amargo que vivemos. E, de fato, sua música tem esse poder: purificar, suavizar, curar.

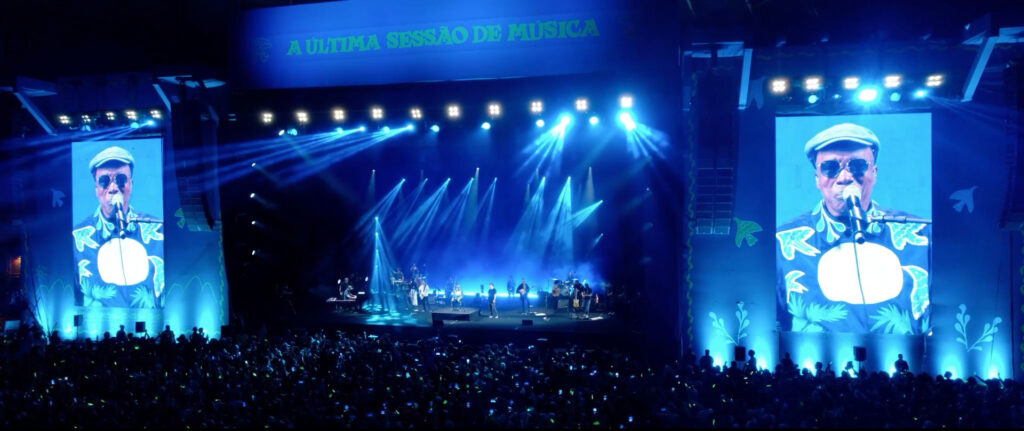

Quando finalmente chegamos ao Mineirão, a despedida é marcada por uma sensação apoteótica, mas também por um toque de morbidez. O filme conjuga o verbo Milton Nascimento no presente, mas a homenagem reverencia um homem que parece viver em tempo pretérito, quase como um memorial. Essa desconexão entre o presente e o passado é incômoda.

A montagem traz ecos de frases já ditas, e o choque com imagens de rodas de trem ou cavernas confronta com a narração em off de Fernanda Montenegro, que empresta sua voz para contar a história do artista. Obviamente, a atriz eleva a dramaticidade, e é impressionante como ela consegue me emocionar com o simples declamar de palavras. Lembro que, sempre que assisto ao Auto da Compadecida, me emociono quando sua voz dá fundo às fotografias em preto e branco do povo nordestino. Fernanda Montenegro poderia me arrancar lágrimas até declamando uma receita de bolo de fubá. Porém, em certos momentos, suas palavras acabam sendo abafadas pelas imagens, que surgem de forma caótica. Se um eco de vozes que reverbera em uma caverna forma uma capela, no filme, essa reverberação se torna caótica.

Essa desarmonia acaba escapando de uma das principais características do homenageado: a de ser um maestro por natureza. Milton Nascimento, como poucos, entende a arte de harmonizar. E, talvez, seja aí onde o documentário falha. Ao tentar ser jazz, ao tentar ser fluido e dinâmico como sua música, ele não consegue harmonizar as diversas vozes e momentos, criando um clima desconcertante, como se as notas não se encaixassem. O que nos resta, então, é uma homenagem digna, mas que não consegue traduzir a beleza da totalidade da obra de Milton da mesma forma que ele faz com sua música.

Bituca: Milton Nascimento teve sua estréia dia 20 de março, nos cinemas.

JORNALISTA E PUBLICITÁRIO. Cresceu no ambiente da videolocadora de bairro, onde teve seu primeiro emprego. Ávido colecionador de mídia física, reune mais de 3 mil títulos na sua coleção. Já participou de produções audiovisuais independentes, na captura de som e na produção de trilha musical. Hoje, escreve críticas de filmes pro site do Cinema com Crítica e é responsável pela editoração das apostilas do Clube do Crítico. Em 2025, criou seu perfil, Cria de Locadora, para comentar cinema em diversos formatos.

2 comentários em “Bituca: Milton Nascimento”

A crítica procede mais do que supõe proceder. E há um elemento absolutamente inaceitável no filme, que é o seu texto. Fernanda Montenegro parece ter se transformado, malgré elle-même, num símbolo recorrente quando se pretende emprestar o máximo de autoridade moral a qualquer mínimo de conteúdo. Mas mesmo ela deveria recusar emprestar sua voz a frases tão infantilmente vazias, pretensiosas, retóricas e ocas como são as do texto do filme – que só deixam de serem clichês para se revelarem, com mais simplicidade, toscamente palermas. O texto percorre o filme todo de um modo absolutamente constrangedor; Milton Nascimento – e o inadvertido público do documentário – mereceria ser poupado desse robusto, vergonhoso, patético, demagogo constrangimento.

Me alegra saber que meu texto promoveu a reflexão. Concordo com o chancelamento que a voz / presença que Fernanda Montenegro traz a um projeto, independentemente danqualidade do mesmo. Reforço a maneira como sua narração me toca apesar do texto em si ser insosso. Mas discordo que o resultado final seja vergonhoso. Acho que exeiste uma reverÊncia à figura homenageada que, de certa forma, é importante para a promoção da cultura nacional como um todo. Visto que o “viralatismo” é um inimigo frequente. No mais, não acho producente indicar que uma produção, nacional ou não, não seja conferida. Além de soar prepotente, subestima a capacidade dos demais expectadores de tirarem suas próprias conclusões. Não a toa me reservo a falar sobre minha experiência, claro, pavimentadas pela noção da gramática cinematográfica.