A pintora surrealista Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu no México do início do século passado e morreu em julho de 1954, tendo participado como defensora das revoluções socialistas e/ou comunistas na América Latina contra o jugo imperialista norte-americano e porta-bandeira do movimento feminista e LGBT. Mesmo mais de meio século após sua partida, a trajetória de Frida continua a inspirar a arte popular e contemporânea a partir de releituras de suas principais obras e da própria imagem da pintora, inclusive em estampas de camisetas vestidas por quem compreende seu mito naquele período.

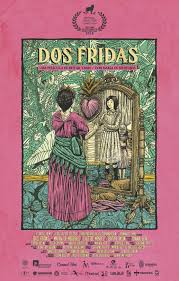

A influência magnética desta mulher histórica é o tema de ‘Dos Fridas’, produção que tem o nome do primeiro quadro de destaque da pintora e que narra sua relação com a enfermeira costarriquenha Judith ‘Judy’ Ferreto que a assistiu nos momentos finais de sua vida. Judy, interpretada pela talentosa Maria de Medeiros, começa a assimilar a personalidade de Frida à medida que os dias passam, a ponto de, no tempo presente da narrativa, revivê-la em fragmentos alucinatórios provocados pela subtração de suas faculdades mentais. É como se a diretora e roteirista Ishtar Yasin – que também interpreta Frida – usasse a enfermeira como simulacro daqueles até hoje marcados pela luta atemporal da pintora.

A base da narrativa de Yasin é o brocado do filósofo Hegel, complementado por Karl Marx: “A história repete-se sempre, ao menos duas vezes: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”. Não é difícil presumir que, se Frida representa a tragédia, Judy então encarna a farsa, revivida com o lápis de maquiagem, com que tenta simular artificialmente a sobrancelha característica da pintora. Somos os espectadores de uma tragédia, enxergada pela lente distorcida da farsa.

Os símbolos introduzidos no passado por Frida, acamada, ecoam no presente, em releituras diretas (após o atropelamento na cena inicial e que lhe causou a deterioração das faculdades mentais, Judy também é assistida por enfermeira, e esta tenta, de modo malsucedido, repetir o papel junto a Frida) ou indiretas (com a presença de objetos de cena re-introduzidos, diálogos repetidos e emoções recontadas). São duas Fridas, uma de carne e osso e digna de nossa admiração, e outra, desprovida do discernimento, como a artista em um mundo da fantasia.

Existem boas rimas visuais da narrativa: note como o quarto de hospital onde Judy está internada é cubista, na forma como sua cama parece estar na posição vertical, enquanto sua cabeceira, na horizontal. Noutro instante, Judy atende o telefone no inóspito corredor de um hospital, com o diferente de gotejar água (ou lágrimas?) por sobre suas paredes azulejadas. São composições intrigantes e delicadas, porém que não funcionam dentro da narrativa, senão como determinadas do ar fantasioso que impregna a fantasia de Judy.

Uma alegoria que descamba, de vez, para uma versão de Alice no País das Maravilhas, com a ceia na companhia de ídolos do movimento comunista que inspiraram Frida a ser a artista que nasceu para ser. Não há dúvida de que a sequência é pitoresca, mas como todo o resto, é um esforço exclusivo de auto-prazer. Como se isto pudesse desculpar a narrativa por não tornar suas duas (ou três) mulheres centrais em personagens reais, além de caricaturas como aquelas grafitadas nos muros ou impressas sobre panfletos.

Crítica publicada durante a cobertura do 47º Festival de Cinema de Gramado

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.