Narrativas históricas, não importa a licença poética e a ficcionalização maior ou menor de eventos e personagens, ajudam a sedimentar no imaginário popular o que os livros didáticos deveriam ter feito na escola (ou nós, não termos esquecido). Quando estas narrativas estão equilibradas com boa dose de entretenimento, sua assimilação ainda é melhor. Entretanto, não é este o caso de Legalidade, que reconhece a importância da história que tem em suas mãos e, ainda assim, opta por preteri-la em detrimento de tramas paralelas novelescas e mal-estabelecidas.

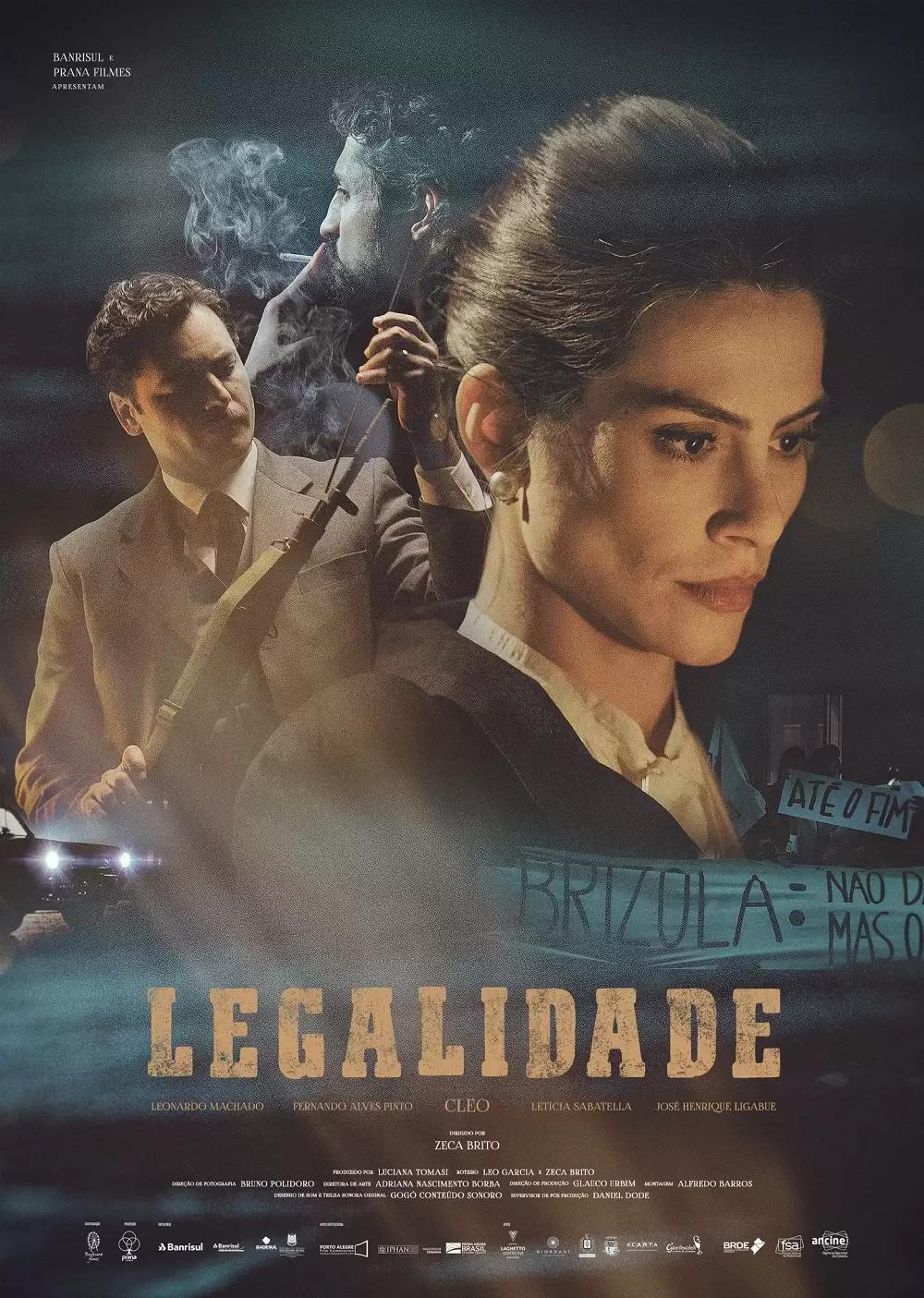

Com um roteiro co-escrito por Leo Garcia e Zeca Brito, que também dirige, a história se ambienta em um momento sensível da democracia brasileira, agosto de 1961, quando Jânio Quadros renunciou à Presidência da República, tornando elegível ao cargo seu vice, João Goulart. Ocorre que a ala conservadora do exército brasileiro, diante da interferência documentada da inteligência norte-americana, orquestrou um golpe militar para evitar a posse do ‘comunista’ Jango, então na China, a fim de evitar que o Brasil virasse uma ‘nova Cuba’ – vítima de embargo econômico que condenou a ilha ao atraso. Para tanto, o Ministro da Guerra estaria disposto a atos absurdos, como bombardear o Palácio de Piratini – sede do Governo do Rio Grande do Sul -, abater o avião de Jango ou combater uma guerra civil, para atender não aos desejos brasileiros, mas norte-americanos.

Dentro deste contexto, coube ao governador Leonel Brizola (Machado, em seu derradeiro papel) encampar o Movimento pela Legalidade, baseado no respeito à constituição e às leis instituídas, patrocinar a posse de Jango, seu cunhado, e conservar a democracia – ao menos, retardar seu esfacelamento em 3 anos, pois os militares tomariam o poder em 1964. A fim de alcançar seu intento, Brizola montou uma rádio clandestina nos porões do palácio e, em uma época em que mal havia televisores, mexeu com a opinião pública e incentivou o povo a ir às ruas contra a arbitrariedade dos generais militares. Isto não significa que Brizola está tomado como o herói livre de defeitos pela trama de Zeca Brito, que reconhece a habilidade de um dos mais populares líderes trabalhistas brasileiros e seu desejo em moldar o governo àqueles valores que defende: desenvolvimento humano antes do econômico.

Se a narrativa fosse APENAS a respeito deste momento histórico, e considerado o talento de Leonardo Machado detrás do microfone das rádios e de Zeca Brito em orquestrar cenas que enchem o peito de orgulho por haver existido um Brizola – como no pronunciamento no final -, esta crítica poderia ser inteiramente positiva. Contudo, a fim de alcançar maior público – como confessou na coletiva de imprensa de que participou -, Zeca utiliza a cena política como pano de fundo para o triângulo amoroso encabeçado pela ‘jornalista’ Cecília (Cleo, que retirou o Pires do nome artístico), Tonho (Ligabue) e seu irmão, o antropólogo Luiz Carlos (Pinto), no mesmo erro que Michael Bay cometeu em Pearl Harbor, abrindo mão do fato histórico em prol da ficção cinematográfica rasa e tacanha.

A narrativa evidencia esta preterição enquanto a câmera acompanha os passos decididos de Cecília em direção à coletiva de imprensa de Brizola, a fim de coletar, custe o que custar, informações privilegiadas e repassá-las aos gringos. Cecília seduz seu caminho através dos corredores do Piratini e se posiciona o mais perto possível do governo, com uso de diálogos ruins (‘eu adoro coisas proibidas’) e do apelo sexual aos irmãos em etapas distintas dentro da história (com direito a uma cena de sexo brega e inconveniente). Não é demérito do trio, que atua dentro dos limites estabelecidos para seus personagens, mas do roteiro ao planejar cenas inverossímeis desde sua concepção, como uma perseguição de carro fora de hora ou a reunião transcorrida em Punta Del Este.

E não bastasse o incômodo em ter Leonel Brizola como coadjuvante do momento histórico que protagonizou, a narrativa também acrescenta mais uma subtrama, desta vez a vivida por Letícia Sabatella, em 2004, tentando descobrir o paradeiro de sua mãe em uma espécie de comissão de verdade. Acompanhando isto tudo, recortes de arquivo que conciliam o documentário com a ficção, até de forma regular.

Com um desfecho problemático, para dizer o mínimo, pela participação direta de Cecília e sua redenção em nome do amor e pela despedida da personagem da mais improvável forma possível, Legalidade tem a vantagem de pontuar um fragmento crucial da história brasileira em uma época em que assistimos à retomada do mesmo autoritarismo que Leonel Brizola combateu até se exilar para não ser torturado, preso ou quiçá morto pela ditadura. E quando ouvimos o ódio popular gritar ‘Vai pra Cuba ou Venezuela’ e defender um regime cruel e assassino de que não estamos tão livres quanto imaginamos, a memória do estadista acende ainda que de modo irregular e desastrado como neste filme.

Crítica publicada durante a cobertura do 47º Festival de Cinema de Gramado

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.