Desde sexta-feira, O Mal Não Espera a Noite permanece vivo na minha cabeça como um souvenir perturbador do que o homem pode praticar contra o homem em função daquilo em que acredita. Ironicamente, também está como uma memória de como o desconhecido pode ser benevolente para ajudar a vencer um estágio de sofrimento quando soluções ordinárias não funcionam mais, e daí a fé extrai seu poder de atrair seguidores frágeis mais suscetíveis a recepcionar seus dogmas e tradições. Esqueça a efemeridade de sustos (os jump scares), o que o segundo longa-metragem escrito e dirigido por Ari Aster (do excelente Hereditário) promove é um permanente estado de incômodo e opressão, já perceptível desde a escolha de uma razão de aspecto não habitual (2:1, ao invés do tradicional 1.85:1).

Também ajuda que o roteiro mergulhe logo dentro do drama sofrido pela protagonista Dani (Pugh), cujos pais foram assassinados pela irmã que, no mesmo ato, cometeu suicídio. Com dificuldade em lidar com a tragédia, Dani aceita o convite do relutante namorado Christian (Reynor) para viajar à Suécia e presenciar o solstício de verão, uma festividade tradicional da cidade de Hårga, à qual foram convidados pelo amigo nativo Pelle (Blomgren). Quem os acompanha nesta aventura são os amigos Josh (Harper), que deseja escrever a tese do curso de antropologia a partir de sua experiência no local, e Mark (Poulter), preocupado com drogas e sexo. Muito rapidamente, contudo, os norte-americanos e um casal de turistas ingleses, todos facilmente identificáveis por seus figurinos em contraste com as vestes brancas e arranjos florais dos anfitriões, percebem que, neste cenário impressionista onde o sol demora a descansar, está acontecendo um ritual assustador.

Como a narrativa integra o subgênero denominado de folk horror (ou terror rural, termo cunhado por Mark Gatiss), cujos exemplares já datam antes do clássico O Homem de Palha (1973) até o recente O Apóstolo (2018), a natureza desempenha um papel determinante. É por isto que Dani, depois de consumir drogas alucinógenas, começa a enxergar a vegetação crescendo sobre a palma de suas mãos como se estivesse sendo possuída por ela (imagem que, confesso, provoca-me arrepios apenas ao recordar) ou então as flores parecem respirar, como se a natureza estivesse ‘viva’ e fosse o verdadeiro ‘monstro’ da trama. Desta forma, o ótimo design de produção de Henrik Svensson e a decisão da direção em compor quadros abertos e mais espaçosos evocam a influência que o ambiente (a divindade) tem por sobre aqueles homens (criaturas), reunidos em torno de um ritual redigido enquanto é vivido. Além disto, o cenário provoca o estranhamento indispensável para que sintamos um misto de incômodo, repulsa e, por que não, humor, não pela seriedade dos líderes, mas pelo fato de os tais costumes antigos parecerem esquisitos a quem acabou de chegar da América.

E é relevante mencionar que a câmera de Ari Aster evita realizar juízo de valor acerca das festividades, permitindo que as sequências sejam desenvolvidas de modo contínuo, com cortes cirúrgicos e closes nos atores somente quando isto seja indispensável. Compete a nós o julgamento, pois, junto aos personagens, sofremos o choque cultural em testemunhar algo radicalmente diferente do que pregamos. O sacrifício do casal de idosos, que contamina o alvo e imaculado ambiente com sangue e vísceras, aterroriza só por divergir do que cremos ser correto. Entretanto, não precisamos ir longe para achar citações a sacrifícios na Bíblia, recordar como a Igreja queimava mulheres ditas bruxas há alguns séculos ou descobrir que, até hoje, apedrejamentos e imolações são praticadas em praça pública em função religiosa.

Curiosamente, o contato com o desconhecido é instrumental para que Dani renasça, como a fênix, por mais brutal que sejam os atos praticados por todo o ritual. A citação do monge budista Thich Nhat Hanh, “As pessoas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos. Por medo do desconhecido, elas preferem sofrer com o que é familiar”, parece encaixar dentro do contexto da narrativa. Enquanto Dani deposita a recuperação de seu luto no porto-seguro Christian (“Eu tenho muita sorte de ter você”, engana-se), ela amarga frustrações como se a estas estivesse condenada, igual se agarra à blusa preta e desbotada que usa por boa parte da narrativa. Com os ansiolíticos, os símbolos da medicina convencional, também não tem melhor sorte. Esta sua fragilidade, aliada à irmandade feminina que regozija e sofre a cada alegria ou dor por Dani manifestada, ajuda as raízes locais a penetrarem com facilidade, em uma alusão crítica ao processo de conversão promovido pelas seitas e religiões, por muitos denominada de lavagem cerebral.

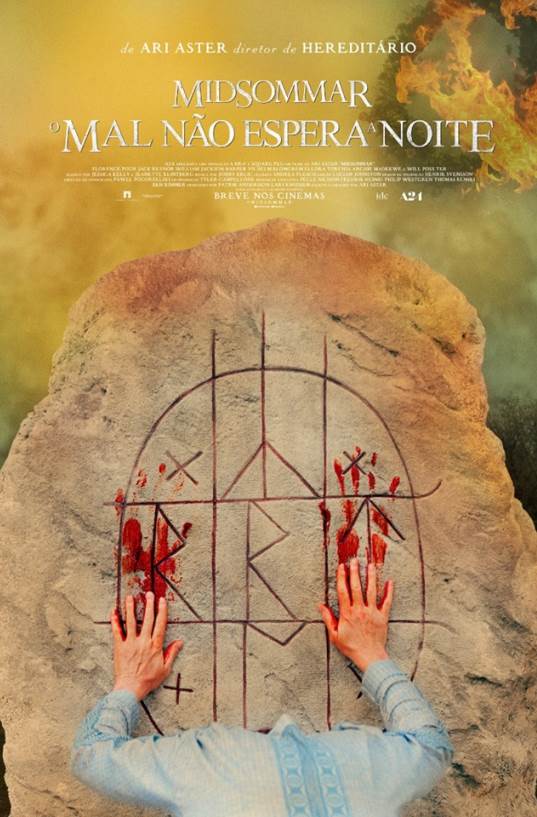

A riqueza temática é acompanhada pela exuberância de elementos no pano de fundo, que antecedem e complementam o que acontece ou acontecerá no primeiro plano. O mural que abre literalmente a narrativa – contando, em imagens, a trama – enfatiza as estações do ano, correspondentes aos estágios da vida e naturalmente à trajetória de Dani para superar o luto (viajando, assim, do inverno ao verão). Já os quadros pendurados no apartamento de Dani, como o da princesa diante do urso (do artista sueco John Bauer), a história de amor por que passamos na íntegra e os murais pendurados nas acomodações revelam, de antemão, o que espera os turistas, e até a formatação da mesa de refeições comunitária, quando vista pelo alto, assemelha-se às runas citadas na trama. Isto, claro, sem esquecer dos objetos postos a olhos vistos, como a bebida de Christian ser a única colorida diferentemente dos demais, ou das decisões narrativas, como a dissolução de uma personagem em chamas, na montagem, o que antecipa um evento capital da trama.

Com muitas camadas de interpretação, um trabalho de pesquisa invejável, uma abundante quantidade de informações como convite para revisitar a obra e, óbvio, uma capacidade de provocar o desconforto seja por causa de um personagem, imóvel e fora de foco, encarando os personagens que conversam a frente dele, seja por conta de cortes ríspidos para imagens chocantes e gráficas, O Mal Não Espera a Noite não funcionaria caso a atuação de Florence Pugh falhasse em evidenciar sofrimento, confusão, ciúmes, pavor e apatia. E a atriz, que já figurou na minha lista de melhores atuações em 2017, está ainda melhor ao acentuar a carga emocional de quem mal pode recordar de sua tragédia sem soluçar ou precisar retirar-se.

Enquanto seres fantásticos reservam o terror para a noite, os homens deste pesadelo veraneio e bucólico confirmam que não existe momento do dia para assustar, em mais um trabalho competente e que ratifica Ari Aster como um dos principais realizadores do gênero atualmente.

A seguir, o mural de abertura. Recomendo que confiram apenas depois de assistir ao filme.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.