De uns filmes para cá, Wes Anderson tem incorporado, ao estilo inconfundível, a discussão a respeito da contação de histórias de um modo arteiro e engenhoso. O Grande Hotel Budapeste e A Crônica Francesa aninharam níveis de narrativas na estrutura do enredo, e estas funcionam não somente como um artifício, mas como a essência do que o autor tenta narrar. Essas obras discutem a figura do narrador, as formas de narração e a importância da narrativa na eterna busca humana por sentido – o que me obriga a refletir como Anderson se encaixa na equação -, e isso culmina em Asteroid City, a parte final desta trilogia informal (a não ser se o diretor continuar a adotar essa estrutura de histórias).

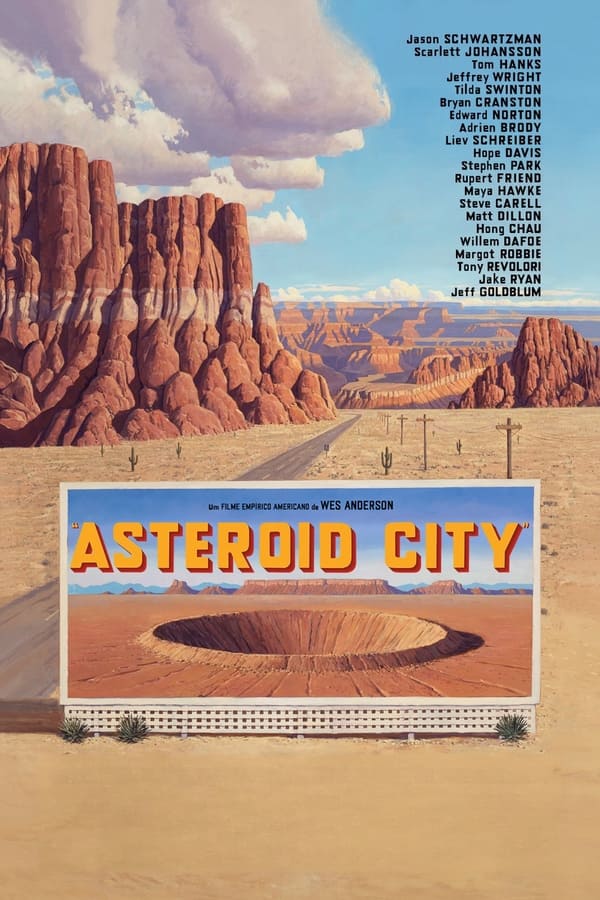

O roteiro de Wes Anderson tem início com o documentário apresentado por Bryan Cranston acerca da obra do dramaturgo Conrad Earp (Edward Norton), que escreveu a peça que é encenada para nós. A teatralidade confere naturalidade ao apaixonantemente pitoresco design de produção de Adam Stockhausen: a planificação do espaço, apesar da encenação em profundidade de campo, a plastificação da natureza e das construções e os curiosos elementos incorporados à cidade título tornam-se a consequência de uma forma teatral. É o cenário em que Augie (Jason Schwartzman) e a família param após a pane no carro, e onde acontece uma série de eventos que os obrigam a permanecer: a espera pelo sogro (Tom Hanks), a convenção de astronomia, a invasão extraterrestre e o fechamento da cidade pelo governo como resultado.

Contudo, a história (não o roteiro propriamente dito) é de menor importância dentro do estilo de Anderson. E, embora o excesso de personagens super-simplifique seu desenvolvimento, tampouco enfraquece o estilo e tema norteadores da obra. Em Asteroid City, Anderson tem um controle absoluto da forma atraente e sedutora, mas que não o cega para não enxergar o que deseja atingir. Com um movimento panorâmico com a câmera montada no tripé – aparentemente ao menos -, Anderson apresenta-nos todos os espaços onde a ação se desenvolverá sob o sol escaldante do oeste americano desértico e inóspito. É uma cidadezinha fantasma, e de passagem, que perdeu o propósito do que é ser cidade senão pela atração central: a cratera de um meteoro formada há milhares de anos. A hospitalidade insistente e cômica de Steve Carell, que sugere aos passantes adquirirem lotes na cidade (em uma curiosa máquina automatizada), é a busca desesperada por dar propósito à cidade em que habita.

Assim, se a obra de Anderson sempre trouxe temas sérios disfarçados na forma lúdica (Os Excêntricos Tenenbaums trata de abandono familiar, depressão e ideação suicida; Moonrise Kingdom, meu favorito do diretor, da emancipação adolescente), Asteroid City discute qual o sentido da vida a partir da experiência dos personagens e dos meta-personagens. O diretor da peça (Adrien Brody) confessa: “Eu ainda não entendo a peça”. A resposta é confortante: “Tudo bem, apenas continue contando a história”. A sensação é de que os personagens da narrativa estão perdidos por razões mil, mas nem por isso sentimos desesperançosa: Augie perdeu a esposa (Margot Robbie) e não pôde ser a figura paterna que os filhos precisaram; Midge (Scarlett Johansson) está depressiva e abdicou da vontade de viver, uma emoção transportada à personagem. Nem a visita extraterrestre proporciona-lhes um entendimento maior sobre a vida. Resta-lhes viver, apenas.

Faz sentido que Asteroid City represente uma espécie de purgatório bem humorado, com a presença de um Papaléguas Wes Andersoniano, em que os agentes da CIA escondem-se a olhos vistos no pano de fundo e em que uma ogiva nuclear (são os anos 50) é transportada no mesmo trem que produtos banais de supermercado. É um cenário de parada, monótono e entediante bastante para proporcionar a reflexão de que o sentido da vida está em viver, em continuar a viagem. “Você não pode acordar se você não dormiu” é uma filosofia meio coach, mas que atende ao fim da narrativa: você só pode continuar adiante, se parar.

Asteroid City está um degrau abaixo dos trabalhos anteriores do diretor, ainda que o estilo esteja ironicamente mais marcante (a cena em que a direção movimenta a câmera dentro de um plano dividido impressiona pela originalidade formal). Até mesmo os fogos de artifício são diferentes porque denotam com a alegria e melancolia em sua obra são diferentes dos sentimentos que experimentamos na vida real.

“Às vezes, me sentiria mais em casa fora da atmosfera terrestre”. É um sentimento comum àqueles marginalizados por qualquer razão que seja, e que esta adorável comédia de Wes Anderson aproxima e agremia através de eventos fortuitos, igual acontece no próprio ato de fazer teatro na metanarrativa e no próprio cinema do autor.

Crítica publicada durante a cobertura do Festival de Cannes 2023.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.