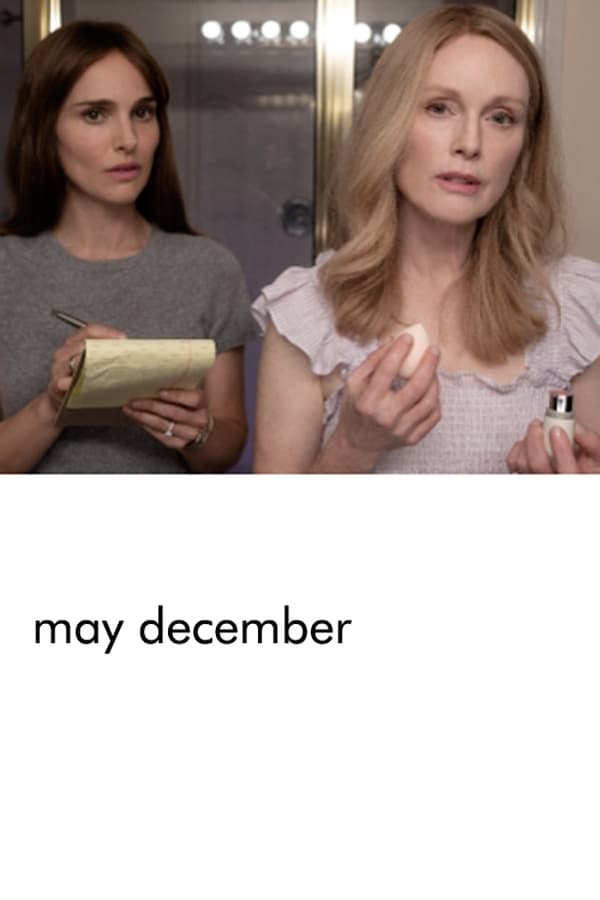

Todd Haynes experimentou com a forma do melodrama clássico em Longe do Paraíso, com Julianne Moore, e a subverteu em Carol, não estilisticamente, mas tematicamente, somente em razão do relacionamento extraconjugal ser homossexual. Agora, em May December, o diretor atualiza a narrativa aos tempos atuais e subverte, também estilísticamente, o gênero para contar a preparação da atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) para interpretar o papel da dona de casa Gracie (Julianne Moore).

O que essa mulher tem de especial para merecer uma biografia cinematográfica é que, aos 39 anos, traiu o casamento com Joe, na época com 13 anos de idade, engravidou, foi presa e, após liberada, casou-se com o agora adulto amante (Charles Melton). Eles moram juntos, em uma residência suburbana, em uma vizinhança que se esforça para ignorar o passado e ressocializá-la dentro da comunidade. A existência é abalada com a chegada da atriz, por um período em que pretende estudar a personagem que interpretará.

Na verdade, a minha dificuldade com May December é aceitar as personagens moralmente desprezíveis no centro do debate, pois, em termos formais, Todd Haynes demonstra ter um domínio admirável e bem humorado do melodrama. O ponto de partida é a trilha sonora de Marcelo Zarvos, que é empregada com efeitos cômicos para destacar os “problemas” das famílias suburbanas (ex. a insuficiência de cachorros-quentes para a festa da vizinhança). Já o roteiro escrito por Samy Burch e Alex Mechanik, que não credita a inspiração em fatos reais da professora de ensino fundamental Mary Kay Letourneau e do aluno Vili Fualaau, dá seguimento ao tema central do melodrama: a falta de propósito ou sentido e o tédio da vida suburbana que lavam os personagens (em geral, mulheres) a relações extraconjugais.

Entretanto, o adultério já ocorreu em May December e, consigo, todas suas consequências. A narrativa então explora a ideia de esmiuçar o estilo de vida, as razões de ser do gênero. Com isto, expõe a hipocrisia da mesma classe social que devora esse tipo de obra, e ainda a pompa e presunção inerentes. Em determinado instante, o ex-marido Tom (D.W. Moffett), cujo sobrenome é mantido por Gracie, acena para o seu dentista apenas para chamar a sua atenção de que está no café acompanhado de uma atriz.

Só que, por mais que admire a criação de Todd Haynes, e ainda voltarei a falar mais dela, é difícil envolver-se com uma narrativa em que as personagens são moralmente desprezíveis. Elizabeth é antiética, para dizer o mínimo, e remexe no passado e presente de Gracie sem se importar se deixará terra arrasada no caminho. A conduta dela é tão repreensível que fez com que criasse empatia por uma abusadora de menores, pelo menos até a página dois. Já que Gracie permanece incapaz – por mau-caratice ou por questões não tratadas no roteiro – de perceber a dimensão do crime cometido contra Joe e, portanto, de se arrepender dele. A cena em que afirma que Joe, aos 13 anos, tinha a seduzido é só a gota d’água de quem até hoje acredita não ter feito nada de errado.

As atrizes estão tão bem no papel que potencializa o asco que senti. A propósito, Natalie Portman lança a isca para o Oscar durante um monólogo em que reproduz os trejeitos e a vocalização de Gracie – o que realiza, inconscientemente, enquanto está conversando com a personagem na narrativa.

A identidade entre as mulheres, que inevitavelmente remete ao clássico Persona de Ingmar Bergman, é acentuada logo na cena inicial, quando Elizabeth é apresentada vestida de tons de azul e creme, o mesmo padrão de cores que veremos Gracie utilizar durante a festa da vizinhança. Neste sentido, os manequins são o equivalente ao quadro em branco, sobre o qual a atriz elabora a composição, e os espelhos são empregados com relativa frequência para forçar uma aproximação ideológica de mulheres que, claramente, são diferentes. Não é à toa que Gracie pergunta a Elizabeth se ela a compreendeu (em termos de personagem). A resposta é afirmativa, o que reforça a identidade construída entre ambas e a ingenuidade da última.

Todd Haynes não esquece, embora o marginalize por razões de focalizar no duo de atrizes, Joe, com quem de fato podemos empatizar. Com a interpretação de destaque de Charles Melton, Joe é uma vítima que não deseja enxergar-se como tal, até perceber, em razão da formatura dos filhos gêmeos caçulas, tudo o que Gracie tirou de si. A borboleta é o símbolo decisivo, por representarem metaformose, e apenas com esta que Joe pode transformar-se de pupa, aprisionada no casulo, em uma borboleta com asas que deveria ter sido.

Crítica publicada durante a cobertura do Festival de Cannes 2023.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.