A predominância francesa de títulos de qualidade duvidosa assusta

De Round 6 para Cannes, a estreia de Lee Jung-jae na direção e mais.

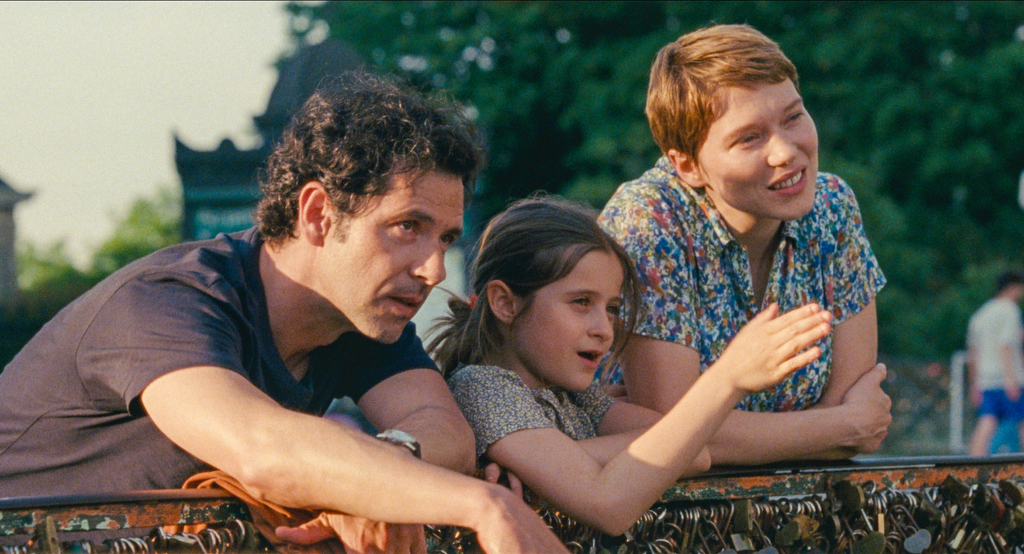

Un Beau Matin (2022), de Mia Hansen-LØve

No “perguntas e respostas” realizado após a sessão de Un Beau Matin, a atriz Lea Seydoux havia referido a sua personagem como a mulher mais normal que havia interpretado em sua carreira. Sandra é mesmo uma mulher em múltiplas dimensões: é a filha de um pai com uma doença cerebral degenerativa, aguardando vaga para interná-lo na melhor clínica de descanso; é a mãe de uma garotinha de 8 anos; é uma profissional que trabalha com tradução; é, por fim, uma mulher que começa a se relacionar com Clément (Melvil Poupaud), um homem casado e no momento decisivo entre conservar a família ou investir em um novo romance. Sandra é uma mulher em quatro dimensões, objeto de estudo de uma narrativa que não tem um fio condutor senão uma estrutura interdependente, em que a preocupação com o pai interfere no trabalho ou o romance proibido na criação da filha.

O cinema de Mia costuma ter propostas diretas e acessíveis, personagens de fácil identificação e tramas atemporais. São encenações menos cinematográficas e mais textuais, que confiam na capacidade dos atores para que as personagens, os conflitos e diálogos ganhem vida. Sandra não é nenhuma super-heroína ou baluarte do feminismo, pelo contrário, vê-la se vulnerabilizar como a filha cujo nome não é lembrado pelo pai ou como a “outra” somente a torna concreta e real. E Léa simplifica. Por ser uma atriz com facilidade de evocar alegria e tristeza, por ter um semblante expressivo e marcante, Léa é a âncora da narrativa e seu maior atrativo.

Pois não há muito cinema senão a encenação novelesca que permanece entre o melodrama e a indiferença do cinema francês blasé. Os conflitos por que passa a protagonista resolvem-se com o tempo ou não tem solução – logo, resolvidos estão. Sandra é subjugada a este tempo: o tempo de espera até o pai ser internado na clínica que deseja e comece a apresentar a melhora na qualidade de vida; o tempo de Clément decidir se irá divorciar-se ou não a esposa, subtrama problemática para quem espera que o cinema seja reflexo do progresso social. O tempo determina o “final feliz” da história de uma vida, e é o tempo também com que o público deverá lidar.

A fragilidade da narrativa não está na estrutura da história ou em como se assemelha à vida real, com maquiagem de melodrama. Mas como é irrelevante, ao menos para mim, no nível emocional, como os conflitos se constroem e desenvolvem. Não é que eu não me importasse com Sandra, pois não há como não ser atraído pelo magnetismo de Léa, é só que, acontecesse o que fosse, não sentia o drama decorrente do desenvolvimento dos conflitos. Costumo curtir o mundano nos cinemas, porém não o mundano de Mia Hansen-LØve.

Hunt (2022), de Lee Jung-jae

A história recente das Coreias renderia dezenas de dramas e thrillers, políticos ou não, que se prestassem a explorar o conflito e domínio japonês no país, a separação das Coreias, o regime ditatorial em ambos países, a interferência norte-americana na política. Como curioso que sou, mas não conhecedor, Hunt ao menos serve como ponto de partida para pesquisa de material a respeito da tensão nos anos 80, como isso moldou a relação entre os países vizinhos e ajudou a fortalecer a democracia no Sul, mas a custo de intrigas, conflitos e revoluções. O filme escrito e dirigido por Lee Jung-jae – protagonista da série Round 6 – explora a tensão crescente no país como o combustível de um thriller de espionagem cheio de violência e alternativas.

A rigor, gosto da ideia de estar inseguro em não saber em quem confiar e estou preparado em me surpreender com as reviravoltas, já que parte da trama envolve a identificação de um espião infiltrado nas forças do país, que disputam o protagonismo como a CIA e FBI costumam fazer no cinema americano. Assistir a esta influência de Hollywood ajuda a ressignificar a presença americana no país e como orquestrava as ações dos representantes ou atuava de forma direta em tentativas de assassinatos – e temos experiência disso no regime ditatorial do Brasil. O filme é um reflexo formal do que narra, e isto é admirável.

Menos elogioso, porém, é como Lee encena e estrutura de maneira complexa um roteiro que é simples, ao menos dentro da simplicidade de um thriller de espiões. Temos conhecimento de que devemos desconfiar de todo mundo e que as aparências enganam, mas a cada 30 minutos, o diretor quebra o ritmo da narrativa e introduz um flashback que ressignifica o que havíamos visto. Com o emprego deste recurso em algumas ocasiões, logo as razões dos personagens começam a turvar e a mente do espectador retorna ao início e se pergunta: então por que fez isto se o desejo dele era este no final das contas? Não há resposta, pois Hunt é o típico filme que pensa para frente, não para trás. É melhor manter o público na insegurança do mistério e da surpresa do que ser coerente com o que havia apresentado.

E não tenho vergonha em afirmar que não “entendi” o roteiro. Claro, sei que estes e aqueles personagens fizeram isto e aquilo porque tinham esta ou aquela intenção, o que não entendi é como a narrativa rocambolesca conservou o desenvolvimento coerente dos personagens do início ao fim. A cena final é emblemática neste sentido, em que já não sabemos quem defende o que e por que agem como agem. O apelo de manter a tensão constante é compreensível, e disso não há que se reclamar, já que não sabemos o que acontecerá na cena seguinte senão de que será algo bastante violento. Além de criticar a tortura sul-coreana e a violência contra quem reputava comunista, o filme acumula um contador de mortes maior do que a série de filmes de John Wick.

A sensação que temos é de que buscar a paz exige sacrifícios e mortes, e se Hunt sugere algo é que a forma de alcançar a utopia é eliminar a dissidência, ao invés de lidar diplomaticamente com ela. Não sei responder se existe respeito ao fato histórico – lembrem-se: sou curioso, não conhecedor da história do país -, mas isto não é importante nesse jogo de espiões, traições e maquinações. Só a tensão produzida no agora importa, e se isto deixar o espectador atento ao que vê e não à lógica que entrelaça tudo, é um preço que Lee paga sem titubear.

Entretanto, não para este crítico! Hunt é uma oportunidade perdida de expandir a premissa em um thriller de espionagem mais cerebral, apesar de ser uma oportunidade perdida empolgante e imediatista.

Boy from Heaven (2022), de Tarik Saleh

Em alguns momentos, tive a impressão de estar assistindo à versão muçulmana de O Nome da Rosa ou uma obra escrita por John Le Carré com Boy From Heaven, do diretor sueco, porém com ascendência egípcia, Tarik Saleh. Na história, Adam (Tawfeek Barhom) é um pescador de uma cidade no interior do Egito, convidado para ser bolsista na Mesquita de Al-Azhar. Estudioso, embora aberto a experiências como qualquer outro jovem, Adam testemunha, certo dia, o assassinato de um colega no interior da mesquita e, durante a investigação, é recrutado por Ibrahim (Fares Fares) para que espione e também interfira no jogo de poder que resultará na escolha do próximo imã.

Dois Estados entram em colisão: o Estado propriamente dito a partir das forças coercitivas de governo e espionagem e o Estado religioso, que se não dita o rumo da nação de modo direto, ao menos tem o poder de chacoalhar a estrutura montada. Adam é o peão neste jogo, não só para coletar e repassar informações, como também para sussurrar no ouvido dos superiores o que Ibrahim – ou melhor, a ditadura egípcia – deseja. No meio disso, Adam é um ponto de falha e vulnerabilidade, e a expectativa criada na narrativa é de quando o rapaz será considerado redundante pelo Estado ou quando será descoberto pelos membros da mesquita.

O roteiro, também de Tarik, consiste na sucessão de missões, cada vez mais agudas, enquanto Adam disfarça-se detrás do aprendizado e constrói uma relação sólida com Ibrahim. A narrativa enfatiza o aspecto ritualístico da religião muçulmana, com cenas poderosas a exemplo daquela em que centenas de pessoas ajoelham-se no contraluz quente da fé, e aproveita o design de produção solene e amplo para minimizar Adam no centro da fé e espiritualidade (e do poder e corrupção). Tarik não critica a fé muçulmana, mas sim a hipocrisia dos líderes religiosos e das forças repressivas estatais após a ditadura de Hosni Mubarak.

O pecado de Boy From Heaven está no modo otimista que contamina as relações construídas no terceiro ato, longe do cinismo e da malícia que havia norteado as ações até então. É um bom filme, com atuações centrais fortes e rodeadas de atuações maniqueístas – que só faltam esfregar as mãos quando cometem um ato de maldade – porém que poderia ser mais íntegro com o tema tratado.

La Nuit du 12 (2022), de Dominik Moll

Antes do início, letreiros anunciam a quantidade de homicídios reportados (800) e o percentual de resolução (20%), antes de revelar o crime hediondo cometido contra Clara, incendiada viva por um homem misterioso. A equipe de homicídios, agora encabeçada por Yohan (Bastien Bouillon), após a aposentadoria do antigo chefe, investiga o crime e colhe o depoimento de meia dúzia de suspeitos, todos estes com motivo e oportunidade para terem sido os autores. Depois de cientificar o espectador de que o caso não terá resposta, a narrativa dedica-se a analisar a violência contra a mulher e a dinâmica que há dentro do departamento policial.

No primeiro caso, o filme é exitoso em apontar o dedo aos personagens que responsabilizavam Clara pelo crime de que era vítima, como se sua liberdade sexual pudesse ser motivo para que fosse assassinada de modo vil. (Este mesmo dedo é colocado em riste contra o espectador, de modo sutil e eficaz). No segundo momento, porém, La Nuite du 12 é problemático na tentativa mixuruca de estabelecimento da dinâmica entre os colegas policiais, com um humor deslocado e diálogos em excesso e que sugerem a negligência com que a maioria daqueles membros se relacionava com o caso.

Pode ser também que seja para expor a incompetência policial, cujos maiores achados são oriundos de envolvidos ou suspeitos que se apresentam ou apresentam provas de modo voluntário. Mesmo assim, a polícia sequer procura as impressões digitais que há em um isqueiro, para compará-las com aquelas que dispõe, antes de bater na porta da casa de um suspeito. A propósito, se o fato de ter álcool em casa é suficiente para que este ou aquele seja indiciado por homicídio, precisaremos de mais advogados no mundo.

As metáforas também não funcionam como o diretor desejava: Yohan pedala em circuito indoor e é indagado por Marceau do motivo por que não pedala ao ar livre. Além disso, os elementos de estilo – uma câmera lenta realizada em pós-produção, uma montagem que funde o rosto de um personagem no pano de fundo – conferem à narrativa a qualidade de telefilme, quando isto era uma forma demeritória de categorizar estes thrillers-B, ainda que com a duração inchada de 112 minutos, incompatível com a abordagem rasa do tema e da investigação.

Frère et soeur (2022), de Arnaud Desplechin

As primeiras vaias que ouvi no Festival de Cannes acompanharam este melodrama dirigido e co-roteirizado por Arnaud Desplechin, ao lado de Julie Peyr. Não é um parâmetro para análise crítica e nem acredito que as vaias sejam meios respeitosos de se posicionar diante da arte, MAS que desastre. Alice (Marion Cottilard) e Louis (Melvil Poupaud) são irmãos cuja relação é odiosa – palavra utilizada reiteradamente. Sem se falarem há anos, e com o agravante de um livro escrito por Louis ter revelado intimidades, este e Alice precisarão, eventualmente, resolver suas diferenças depois de os pais sofrerem um acidente e serem internados no hospital, em estado grave.

Desde a cena inicial, em que Louis expulsa Alice e seu então marido, Zwy, do velório de seu filho único, o desejo do espectador está em entender o motivo por que dois irmãos se odeiam tanto. Não apenas a resposta é insatisfatória, como também o drama que rodeia o inevitável momento de reaproximação e revelação (ou “revelação”, pois qualquer que tenha sido o motivo de terem se afastado, este é mais sugerido ou, não descarto, irrelevante na opinião de Desplechin).

Além disso, Desplechin não sabe ao certo que tipo de filme está dirigindo. É evidente que a direção mira no melodrama e acerta o alvo, com a predominância de conflitos familiares, ou com a atuação de Marion Cottilard exagerada de tal modo que não seria absurdo rir, ao invés de sentir, o momento em que dá um grito gutural ou quando despenca no chão fingindo estar desmaiada (a lembrança de O Cavaleiro das Trevas Ressurge é inevitável). Entretanto, em certo momento, a direção também adiciona quebras da quarta parede que não se comunicam com o restante da narrativa ou uma encenação teatralizada diversa da proposta mais realista.

E nem estou considerando a dificuldade em acompanhar dois personagens antipáticos e sem qualquer momento de redenção. A propósito, com exceção de Fidèle, o irmão caçula, e dos pais, não há personagem na narrativa que gostaríamos de conhecer no mundo real. Pode ser trauma emocional, mas isto não é desculpa para que Desplechin, aqui ao lado do trabalho dos atores, crie barreiras intransponíveis entre espectador e personagens, de modo que não há a menor chance de haver um envolvimento genuíno com o que passam.

Se a atuação de Marion alterna entre o talento costumeiro e excessos mal-vindos, a de Melvil Poupaud é ainda mais caricata, sobretudo quando o personagem descamba na bebedeira. Afora isto, é impressionante como o roteiro é problemático, com a introdução de uma mulher romena que serve apenas como instrumento para que a narrativa comunique, em voz alta, o que não pôde ilustrar em imagens.

É um filme desastroso, do início ao fim.

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.